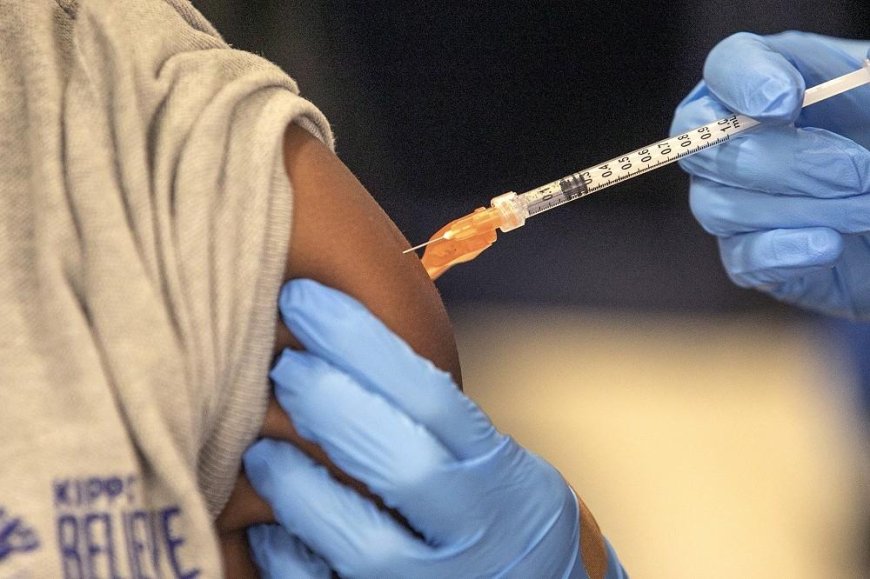

一個把美國疫苗、公衛人才延攬過來的契機出現

今年2月13日,被視為「疫苗懷疑論者」的小羅勃. 甘迺迪(RFK Jr.)出任美國衛生部(HHS)部長。 同日,川普總統也簽署「讓美國再度健康(MAHA)」命令,一系列「輕防疫、重健康」的措施隨即出籠。 所謂「輕防疫」要點包括:

(1) 裁撤CDC疫苗諮詢委員會(ACIP),並不信任疫苗無過失補償審查機制(VICP)、美國衛生研究院(NIH)及疾管中心(CDC)的預算與編制,其中CDC預算即減少約36億美元。

(2) 終止或縮減疫苗與mRNA投資,取消22項總額5億美元的政府合約,並對新疫苗應用採取更嚴格的審查與延後策略。

川普從組織、政策、制度到科研層面全面下修防疫能量,不僅對美國本身造成衝擊,也勢必影響全球格局。 最直接受影響的,正是WHO與台灣。

長年被視為全球疫苗決策風向標的美國ACIP遭到解散,17名專家在「相信專家不是科學」的氛圍下遭解聘,美國在WHO框架下的公衛領導角色驟然失色。 這對全球防疫無異於投下震撼彈。 以往WHO制定免疫政策時,美國ACIP的科學證據與專業意見被視為準繩,如今缺乏此權威參考,全球免疫決策恐將更加遲滯與碎片化。 在戰爭與糧食危機交織的環境下,疫情再起的風險只會加劇。 更嚴峻的是,美國內部反疫苗情緒藉由官方政策被放大,未來可能透過WHO蔓延,進一步削弱全球疫苗覆蓋率。 同時,美國疫苗科學專家的「出走潮」也將使WHO在病原監測、研發與藥政認證上更加依賴歐洲與中國,導致政治與科學雙重失衡。

對台灣而言,這既是挑戰,也是契機。挑戰在於,我們原本因無法加入WHO而資訊滯後,如今美國能量下修,更加劇取得最新防疫資訊的困難,使台灣處於「海景第一排」的風險。但契機在於,美國的疫苗與公衛科研人才可能外移,若台灣能及時承接並延攬,或許能在生技醫藥領域再創「半導體奇蹟」。

半導體能成為「護國神山」,關鍵在於美國不做、台灣長期投入政策支持、完整產業聚落成型,以及與國際市場的深度連結。同理,疫苗產業若要成為下一個戰略支柱,必須把握當下機會,鎖定三大方向:

一、成立「疫苗國家隊基金」,長期投資mRNA、蛋白次單位與新型平台。

二、主動延攬因美國政策受限的頂尖科學家,並提供研究經費與居留保障。

三、與日本、韓國、澳洲攜手,形成「第一島鏈疫苗聯盟」,分工建立研發、量產、臨床與生物材料共享體系。

這樣的布局,不僅打造單一「護國神山」,更能形成「護國群山」戰略:在地緣政治上與民主國家共建防疫供應鏈;在經濟上發展可出口的高附加價值產業;在社會上提升國人對疫苗的信任與覆蓋率。未來若全球再面臨大流行,台灣不該只是被動防線,而應是積極的解方供應者。

美國的退位提醒我們:台灣不能再依賴單一強權或WHO的遲緩共識。唯有自立自強,並攜手區域夥伴,方能將防疫風險轉化為產業契機,讓疫苗產業成為繼晶片後的下一座「護國神山」。

如今內閣改組甫落幕,擅長跨部會整合的劉鏡清接任國發會主委,有大流行防疫經驗的石崇良與莊人祥分別出掌衛福部部長與次長,經濟部則由熟稔產業的龔明鑫掌舵。這樣的組合,是否能複製當年李國鼎推動半導體奇蹟的局面?國光、高端、聯亞等疫苗廠,是否能成為疫苗界的「台積電、聯電」?讓我們拭目以待。

※作者為前疾管局副局長

你的反應是什麼?

喜歡

0

喜歡

0

不喜歡

0

不喜歡

0

喜愛

0

喜愛

0

有趣

0

有趣

0

憤怒

0

憤怒

0

悲傷

0

悲傷

0

哇

0

哇

0