刘耘华评《异域之眼》|会通内外:美国汉学的中国艺术研究

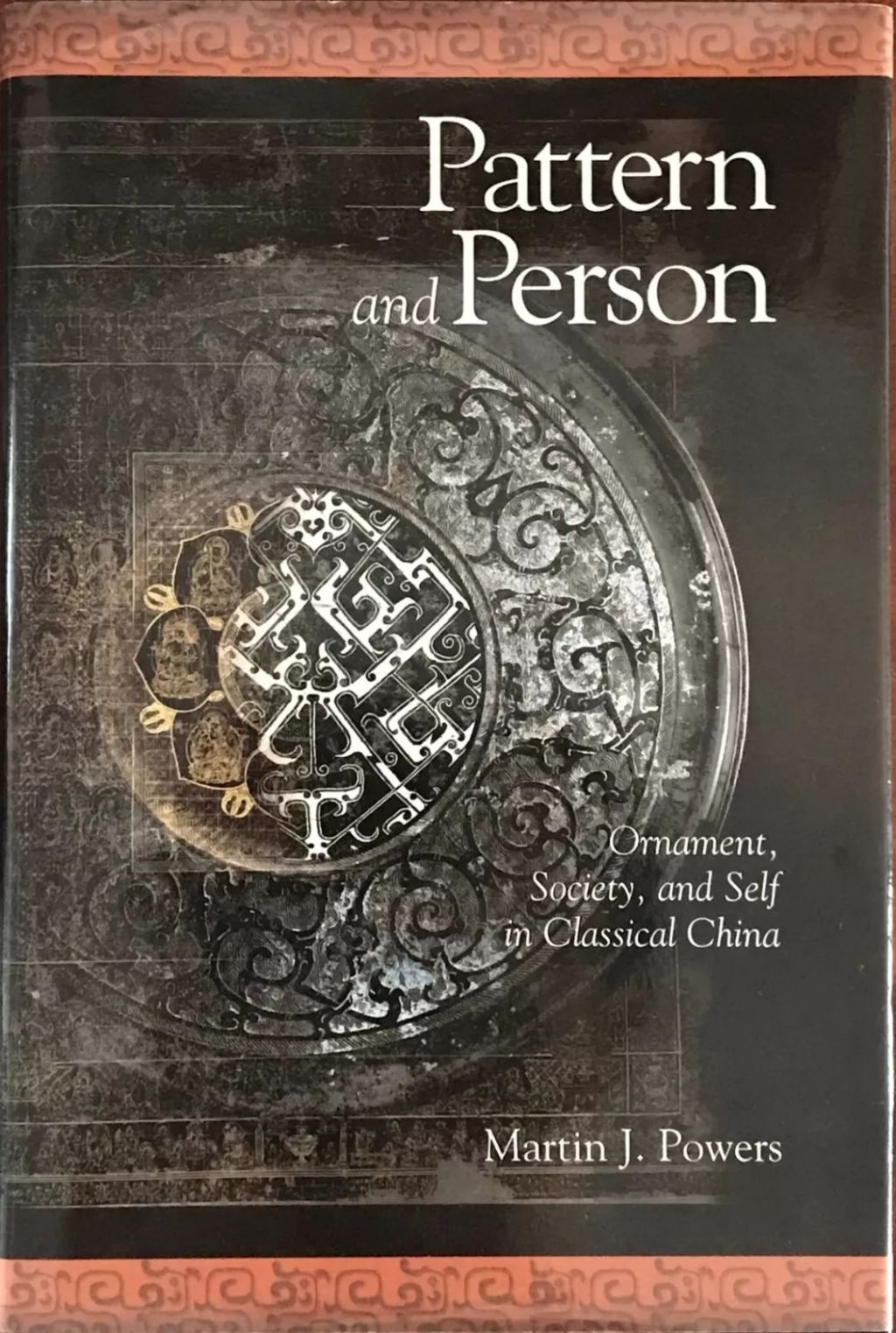

《异域之眼:美国汉学中的中国艺术问题研究》,吴佩烔著,上海交通大学出版社,2025年8月出版,380页,128.00元

《异域之眼:美国汉学中的中国艺术问题研究》是吴佩烔博士十年来考察美国汉学之中国艺术研究的又一部重要成果。相比于上一部以博士论文为基础的专著(《美国汉学视野中的宋代文人趣味》,花木兰出版社出版,2021年)只聚焦于宋代文人的趣味问题,《异域之眼》以现代美国汉学家的相关论著为经线,对视觉艺术中的基本问题,如关于视觉的观念、艺术的意义与表意功能、艺术与语境的关系、艺术与审美意识的关系、艺术史家在艺术史叙述中折射的个性审美,以及中西艺术比较研究方法论,做出了系统而深入的阐述和辨析。将此书通读下来,对其主要的论点和特点,我有几点认识,略作评述。

视觉之“内”:视觉优先理念

“忠于视觉”,是该书认为美国汉学家之中国画研究始终具备的一大根本原则。与此相应,“以视觉方法为中心”的视觉艺术研究理念,在美国汉学家中国画研究中具有贯穿不同历史时期、不同学派乃至不同艺术问题的一贯性。这一特点,使得美国汉学家能够在中国画研究中避免落入概念、术语的语言思辨层面,而把重心置放在绘画中视觉形态之诸元素间的动态的、互动的、具体的视觉空间之上,视觉空间的属性定位具有相当程度的独立性和自足性。这一点,该书运用苏珊·朗格的观点来予以阐明。朗格把绘画理解为一种“虚幻空间”(virtual space),其根本则是“幻象”(illusion)。她认为,艺术品借助幻象获得了“离开现实的他性(otherness)”,从而将其意义凝聚于表象自身。总之,“虚幻空间”使绘画独立于现实之“外”,同时也使之成为视觉艺术的基础。

与上述根本的原则相适应,美国汉学家主要依循西方传统的视觉思维逻辑对中国绘画做出解读,故尤重对空间视点的选择、构图方式(如重“墨”轻“笔”、重视块面更甚于关注线条)、内外分界、空间内部各物体的相互作用法则、效果、光影、材质等视觉要素的发掘与分析,并形成了三个层面的共性特征:

一是对于“看什么”的问题,美国学者注重选择直观的物理性视觉特征及其物理性显现方式作为视觉分析的基本架构,无论这些分析是否涉及更进一层的画面平衡、张力、节奏、韵律等内涵,但必定以视线可直接追踪的物象之间的聚合、组合、分离等作为前提和证明方式。

二是在论证过程中的所有要素,尤其是关于对象、意指及其关系性的展开,都应当清晰可辨,直至可清晰地诉诸视觉,将语言论证的充分可读性转化为“可视性”,换言之,视觉方法将思维和语言逻辑的展开起点和进行运作的基本构件,均落实在可直观的、细节化的物理性视觉特征及物理性显现方式之上,以实现论证的可视性目标。这样一来,在美国学者对中国传统绘画的视觉分析用语中,无论是具有抽象、提炼、概括性质的“强而有力的对角线”“垂直的画幅边线”“中轴”之类,还是对应具象特征的“黑如蚀刻”“圆柱似的”之类,均应在读者脑海中唤起相应的视觉效果。一个典型的例证是谢伯轲(Jerome Silbergeld)对梁楷《六祖破经图》的解读,他把中国传统画论常常诉之于“传神”“意趣”“韵味”之类的表述,转换为对线条和笔触等视觉属性的可视化描摹,即,借助物理性的线条和用笔构成的“动态性活动”,来呈现绘画中“不可见”的精神底蕴。这一做法,充分呼应了视觉在西方感知思维中的绝对基础地位和核心作用。在该书里,类似于谢伯轲的解读案例相当丰富。

梁楷《六祖破经图》

三是在视觉分析中,哪怕是对于中西会通蕴涵的探索,也仍然是聚焦于中国传统画学中体现视觉属性和视觉自觉的部分,这也意味着,美国汉学家对于中国画的域外观审,常常蕴含了局限于其自身之期待视野的自我指涉。

该书指出,由于视觉空间具有超越于现实的独立性和自足性的客体属性,所以,从康德发轫的形式自律理念(主要特质是非概念性、非功利性、自发性、自足性、自治性)自然而然地成为自沃尔夫林(Heinrich Wölfflin)以降视觉形式分析与风格研究的基本法度。不管是从艺术语言学、图像学、艺术社会学抑或新艺术史的维度切入,表现手法是“再现”还是“非再现”,也不管其所关注的是“自然主题”“程式主题”抑或“不可见”的意义世界,以图像自律为根基的艺术本体论始终是在视觉艺术中观察、认知和理解世界的基本方式,因而也是视觉艺术的根本认识论,正如作者所总结的:“如果一个对象可以被视为艺术,那么它必然具有针对艺术的形式感特征,符合艺术内在的、自律的、具有自然法则约束力的规律,蕴含人类观看和理解世界的一些固有的、普遍的模式,掌握这些特征、规律、模式等便能对该对象进行认知和解释,而无需借助其他外在于该对象的要素。”(20页)

图像之“外”:语境视角

“忠于视觉”的理念和视觉方法所造成的影响,并非仅限于狭义的视觉之内。本书三至七章论及艺术的意义与表意功能问题、艺术与语境的关系问题、艺术与审美意识的关系问题、艺术史家在艺术史叙述中折射的个性审美问题以及中西艺术比较研究方法论问题,美国汉学之中国艺术研究对这些问题的探讨,均可见视觉观念与视觉方法同样辐射贯穿其中;亦正由于视觉方法在这些问题中呈现的不足或缺失,使美国汉学家尝试从图像形式因素之“外”寻找弥补之道。故在此需要指出,承认基于图像自律的艺术本体论的主导地位,并不意味着本书忽略了图像学、艺术社会学、新艺术史等其他艺术理念在中国绘画批评与诠释中所表现出来的意涵差异。通过这些流派及其美国传人高居翰(James Cahill)、姜斐德(Alfreda Murck)、孟久丽(Julia K. Murray)、石慢(Peter Charles Sturman)、乔迅(Jonathan Hay)、包华石(Martin J. Powers)、班宗华(Richard Barnhart)等许多个案,该书阐述了从图像形式因素之“外”(特别是画者的社会身份、政治立场、审美意识、情绪个性、趣味嗜好、甚至阶级、性别等要素构成的特定历史文化语境等对于绘画创作及其意义表达的关系)来探索中国画的种种可能性,较为充分地展现了美国汉学之中国画研究的内涵丰富性。

孟久丽著作

包华石著作

从视觉之“内”到图像之“外”的方法脉络,以及诸方法各自遭遇之不同问题,本质源于对艺术问题所反映之人文学科特质及其内部关系的不同理解,此亦成为构筑本书论述结构的另一重要线索。“以视觉方法为中心”之理念,建基于西方对艺术以及艺术学科独立地位之追求,以此处理与美学、历史等其他人文学科之关系;图像学在美国学者对中国画的观看中亦有运用,然而其虽始于视觉分析,其最终目标却正如潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)所言,在于构建视觉现象与较高层次知识融为一体的“人文学科”(studia humaniora);基于语境主义(contextualism)的社会诠释模式以及其中的重要背景——西方“新艺术史”(the new art history)潮流,其根本均可追溯至对人文问题和人文学科的认识论框架,换言之,对艺术与审美意识关系和艺术史家个体表达的认知演进,需要借道于多种学科角度赋予的多元诠释。

同样,通过美国汉学遭遇的中国艺术问题,视觉和图像的“内”与“外”、图像与“非图像”的知识边界和关联,亦在这些方法中不断变动与重新定义。本书作者敏锐地抓住了美国汉学之中国艺术研究的这一层内涵,并不断以“固有观念如何遭遇冲击”的问题形态加以呈现:视觉方法的视觉自律观和对图像-文本关系的界定,不断遭遇中国艺术和中国传统画学的挑战;在原本通过人物和故事寓意与其他人文学科建立关联的图像学体系中,如何解释山水与风景“被动”呈现的意义,以及中国文人何以主动地通过中国画来表达特定意涵,成为意料之外的新追问;美国学者对中国古代艺术家、中国古代绘画与装饰艺术等展开艺术社会学研究,但其研究之道在美国汉学乃至西方学术体系内部多有争议,乃因其语境主义认识论在知识与学科追求等层面与视觉方法之间存有深刻张力;更进一步,美国学者实质上从审美意识与审美表达角度对主体与客体、主观与客观、理性与审美等诸问题展开重思,乃至班宗华由油画家转型为中国艺术史研究者这一案例(284页)触及艺术家与艺术史家身份看待艺术作品及相关问题的不同视角,皆并非仅仅囿于图像自身(甚或“纯粹”艺术史)之一隅。

对于上述深层内涵,书中做出了如下概括:“自身观念面对挑战时的捍卫性姿态和开放性姿态,并存于美国汉学家对这些问题的回应中,呈现了认知如何在文明互动中不断产生跳跃与交叠,如何在来自异域的新刺激下尝试告别某一系统下的自我惯性和出现新的生长空间。”(358-359页)

跨文化之“眼”:中西艺术观的对视与会通

美国汉学的中国艺术研究具有复杂的跨文化认知、建构和反思过程,其著述本身亦是跨文化艺术叙事的一种事件。本书一开始便提出,这一选题是一种跨文化诠释的再诠释,其本质则是比较诗学。中西哲学、美学、艺术文化观念等在其中的对视,对中西双方同时提供了超越本身文化视野和固有观念的问题意识。本书题名“异域之眼”,即尤重中西视域融合之意味。

对于这种来自域外的观看与诠释,本书始终持辩证立场。在阐述美国汉学家立足于西方视觉思维逻辑来重审古代中国绘画之时,作者一方面承认这种“图像学重构”所具有的开创性和启迪性,另一方面则始终未曾忘记带着批评和反思的态度,来质疑这些域外之“眼”所看到的“中国图景”是否具有适切于本真中国的真值性,因为,中西艺术毕竟拥有各自不同的生长土壤,其历史与文化底蕴也各自殊异。正如本书作者所指出的,相比于西方基于视觉本位的思维逻辑,在中国传统的画学与画论中,视觉几乎从来没有成为过类似的独立自足的纯粹客体对象,也没有取得过类似的作为艺术本体或艺术本质的地位。在中国传统画论中,可以将“形”视为与西方式的“视觉表象”最为接近的用语,与视觉感知和认识最为相通的关键词可以着落于“目”或“观”;但“形”以及“目”,或者说视觉原理,并不具备独立意义,也几乎从未被作为视觉艺术的第一原理来看待,而总是处于与其他范畴(在西方视野中往往被认定为非视觉的范畴)的连续性关系和辩证关系之中。不存在只基于视觉对象本身的思考,不存在视觉的超然性。以此之故,西式的种种“图像重构”常常具有疏离于本土文化之外的过度解释的一面。

例如,高居翰把元代以来的文人山水画从原来的历史语境中脱离出来,将山水类型“抽象化和理想化”,进而借此构建一套“自律衍生的图像语汇以及能指体系”。一个演述实例是,他把董其昌之“仿”诠释为一种摆脱抒情言志之传统观念的心智建构,形式表达的视觉心理意义循此路径而到达形而上的终极内涵,即,“在不以自然或任何既往人造物为摹仿对象的自律性视觉结构中呈现艺术家内心的秩序感”,使绘画“提升到了与哲学思维并列的地位”和“成为艺术家自我实践的工具和体现”,并进入柏拉图知识等级阶梯中最高的哲学层面(90-91页);再如,在对书画关系的解读方面,美国汉学对于骨法用笔的诠释往往局限于西方传统中诗画分立、图文悖离的理念之中,“将书法的本质认定为文本书写,而非图像”,进而造成了诸多“诠释过度”(也即“诠释不足”)的情形。

换言之,作者认为,在跨文化视域下检视中西艺术个案中的相互诠释与对话,需要将其提升到体系化的层面来进行会通式展开。这不仅意味着这种跨文化的对话和研究必须兼顾中西各自的深厚传统与丰饶文献,而且还需要建构对话和诠释赖以呈现的方法论。本书在最后设立专章来探讨这一问题,指出在比较艺术领域,若要避免陷入抽象的话语空谈,就需要尽可能地兼顾艺术生产中的实践经验,把系统性的话语理论范式与创作实践结合起来所形成的视域融合,才能真正建立对于艺术作品的真切诠释,进而实现跨文化的视野共享。例如,作者结合本身便是书画名家的方闻(Wen C. Fong)的个案,围绕其对“书画同体”在西方所遭遇到的接受困境之破解,生动而有深度地阐述了方闻在方法论建构与探索的示范意义。我认为,这种比较艺术方法论的探索个案,对我国比较文学学科理论建设也富有启迪价值。

你的反应是什么?

喜欢

0

喜欢

0

不喜欢

0

不喜欢

0

喜爱

0

喜爱

0

有趣

0

有趣

0

愤怒

0

愤怒

0

悲伤

0

悲伤

0

哇

0

哇

0