AI 六巨头罕见同台!李飞飞激辩 LeCun,黄仁勋却说“你们都错了”

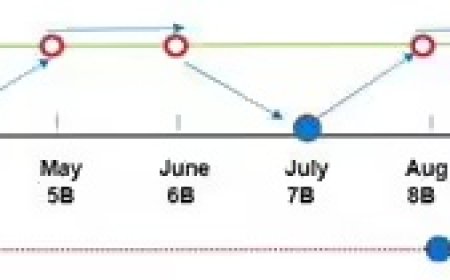

AI 革命真实不虚,但通往终局的地图,连绘制它的人都一无所知。近日,Yann LeCun、李飞飞、黄仁勋、Geoffrey Hinton、Bill Dally,以及 Yoshua Bengio 六位 AI 领域的顶尖人物,因共获伊丽莎白女王工程奖而齐聚一堂,展开了一场关于人工智能的巅峰对话。

人类群星闪耀之时!

当这 6 个人聚在一起,坐而论道的时候,你就知道事情并不简单!

这一次访谈非常宝贵,能把这 6 位 AI 天团巨佬凑在一起。

本周,英伟达 CEO 黄仁勋、Meta 首席 AI 科学家 Yann LeCun,以及顶尖计算机科学家 Yoshua Bengio、Geoffrey Hinton、李飞飞和 Bill Dally 共同荣获本年度伊丽莎白女王工程奖。

在这次访谈中,大佬们各自分享了自己职业生涯中的顿悟时刻。

这些「啊哈」时刻不仅给他们指明了研究方向,也彻底改变了人类社会科技的前进方向。

并且这次 6 个人都围绕一个核心问题展开激辩:

我们人类,是真的处于一场真实的 AI 产业革命之中?还是 AI 是一个即将破裂的,史上最大的泡沫?

四十年等待,只为一个「顿悟」时刻

主持人说他们是这个星球上最杰出、最有影响力的 6 个人。

这绝非夸大其词。

这场 AI 革命从何而来?

答案不是某个天才的灵光一闪,而是一群人的漫长坚守。

思想的火花,在 40 年前就已点燃。

AI 教父 Geoffrey Hinton 回忆起 1984 年,他用当时极其简陋的计算机,训练一个微型模型来预测序列中的下一个词。

「我发现它竟然能学到词语的含义!」他说。

这,就是今天所有大语言模型最原始的雏形。

一个在黑暗中被点亮的、穿越了 40 年时光的想法。

Yann LeCun 则坦言,自己年轻时是个「懒惰」的工程师,不想一行行编程去创造智能,而是着迷于「让机器自己学会智能」。

这个看似偷懒的想法,正是机器学习的核心哲学。

但光有想法还不够,革命需要燃料和引擎。

时间来到 2006 年,当时还是年轻教授的李飞飞发现,所有算法都受困于一个问题:数据太少了。

一个孩子在成长中会看到海量的信息,而我们的机器却在数据荒中挨饿。

于是,她和团队做了一件在当时看来无比疯狂的事 —— 耗时三年,手动标注了 1500 万张图片,创建了名为 ImageNet 的数据集。

这桶「燃料」被浇灌到 AI 领域后,瞬间引燃了整个行业。

与此同时,在英伟达,黄仁勋和他的同事们也在打造一台越来越强大的「引擎」。

他们最初为游戏设计的 GPU,意外地被发现是进行深度学习计算的完美工具。

2010 年,一个历史性的早餐上,斯坦福的吴恩达教授告诉英伟达的科学家 Bill Dally,他用了 16000 个 CPU 在网上识别猫。

Bill Dally 和同事回去后,用仅仅 48 个 GPU 就复现了实验。

那一刻,他顿悟了:「我们应该为深度学习制造专门的 GPU。」

这些故事串在一起,就是一部 AI 诞生的「前传」:

思想的火花在 AI 寒冬中,早已点燃,只待数据的燃料和算力的引擎到位,一场革命便无可阻挡。

六人顿悟时刻(精华版)

Yoshua Bengio

读到 Hinton 早期论文。直觉:或许有如物理定律般的简单原则解释智能、建造智能机。

ChatGPT 出现两年半后警觉:机器理解语言、有目标、却难控。若更聪明或被滥用怎么办?于是转向安全与对策研究。

Bill Dally

90 年代末「内存墙」顿悟:用「流」连接内核,做更多算术、少访存。为 GPU 计算奠基。

2010 年与吴恩达早餐:Google 用 16000 CPU 找「猫」。受其启发,2011 年与同事用 48 GPU 复现。

结果惊人:下决心让 GPU 专用于深度学习,并持续优化。

Geoffrey Hinton

1984 年做小型语言模型:用反向传播预测下一个词。模型自动学到词义特征及交互。思想与今天的 LLM 相同,只是很小、样本仅 100。

阻碍在于算力与数据不足。但当时并不自知。

Jensen Huang(黄仁勋)

2010 年左右同时收到多伦多、纽约大学、斯坦福的深度学习的早期信号。发现用「框架、结构化表示」开发软件,与芯片设计高度类比,可扩展。

顿悟:一旦算法在单卡并行奏效,就能扩到多卡、多机、数据中心。剩下的就是工程推演:数据多大、网络多大、能解什么问题。

Fei-Fei Li(李飞飞)

2006–2009 年顿悟:难点不只在算法,而在数据。由此构建 ImageNet:1500 万图、2.2 万类,众包标注。大数据驱动机器学习。

2018 年任 Google Cloud AI 首席科学家:AI 是「文明级技术」,影响所有行业与个体。回斯坦福共创 HAI,提出「以人为本的 AI」。

Yann LeCun(杨立昆)

本科即着迷「训练而非编程」的智能观。1985 结识 Hinton,从多层网络可训练性切入。

与 Hinton 曾辩论:监督 vs 无监督 / 自监督。

ImageNet 的成功一度让全域转向监督。

2016–2017 再次强调自监督;LLM 是典范。下一步是视频等非语言数据,自监督仍是关键挑战。

狂热的当下,我们正身处泡沫之中吗?

好了,历史讲完,回到当下最尖锐的问题:

英伟达市值冲上云霄,全世界都在谈论 AI,这一切到底是真实的价值,还是又一个互联网泡沫?

对此,黄仁勋给出了一个堪称绝妙的回答。

在 21 世纪初的互联网泡沫时期,整个行业铺设了巨量的光纤,但其中绝大多数都是未被点亮的「暗光纤」,需求远远跟不上建设。

而今天,几乎你能找到的每一块 GPU,都在被点亮并投入使用。

为什么?因为 AI 从根本上改变了「价值」的生产方式。

老黄表示,我们正在创造一个全新的行业,一个智能工厂。

过去的软件是「工具」,你买来使用即可。

而 AI,第一次,成为了「生产力」本身。它不是内容,而是实时生成的智能。

你不能提前生产好智能,再把它存起来。

每一次你问 ChatGPT 问题,它都在为你「生产」答案。

这个生产过程,需要巨大的计算能力,就像工厂需要机器和电力一样。

因此,我们需要价值数千亿美元的「AI 工厂」(数据中心),来服务于一个建立在智能之上的、价值数万亿美元的全新产业。

我们正处在构建这个产业的初期,怎么会是泡沫呢?

换句话说,这是继农业革命、工业革命之后,一场全新的「智能革命」的基建时期。

我们正处在为新世界铺设水电煤气管道的阶段,而需求,才刚刚开始。

不过李飞飞和 LeCun 当场还进行了一场「辩论」。

李飞飞强调 AI 仍然是一个非常年轻的领域,除了语言之外,还存在广阔的「空间智能」等前沿领域有待开拓。

Yann LeCun 则指出,泡沫在于「认为当前的大语言模型范式最终能够发展到人类水平的智能」这一想法,他个人并不相信,并认为需要根本性的突破。

终极的未来,「人类级 AI」还有多远?

这是整场对话最精彩的高潮。

当被问及「我们离那种与人类相当的智能还有多远」时,桌边的六位大脑,给出了六幅截然不同的未来图景。

「务实派」黄仁勋

这个问题不重要,而且它已经发生了。

已有足够「通用智能」转化为大量有用应用。

是否「人类级」并不重要;关键是持续应用解决重大问题。

他认为,我们已经拥有了足够强大的 AI,可以解决大量现实问题。

纠结于一个学术上的「奇点」定义没有意义。

技术正在以惊人的速度进步,我们应该专注于应用它。

「协作派」Bill Dally

这压根就是个错误的问题。

他说,我们的目标从来不是创造 AI 来取代人类,而是「增强」人类。

就像飞机一样,它会飞,但它和鸟的飞行方式完全不同。

AI 将是我们强大的助手,帮助我们处理我们不擅长的事(比如记住 22000 种物体),让我们能专注于创造、共情等独属于人类的领域。

AI 擅长分类、解难题;人类擅长创造、共情、社交。

是否「人类级」并不确定,但助力巨大。

「开拓派」李飞飞:

她认为我们甚至还没搞懂「智能」的全貌。

机器将在部分维度「超人」(如识别 2.2 万物体、翻译百种语言),但不会与人类智能同形。

像飞机会飞,但不像鸟。

人类智能仍是核心。

她提醒我们,人类的智能远不止语言。

我们在空间感知、与物理世界互动方面的能力,是今天最强的 AI 也望尘莫及的。

她说,AI 作为一门学科才 70 多年,而物理学已经 400 多年了。

「还有广阔的前沿等待我们去征服。」

「怀疑派」Yann LeCun

靠现在这条路,走不到终点。

不会是单一时刻。不同能力会渐进扩展。未来 5–10 年或出新范式,整体会比想象更久。

他直言不讳地指出,当前的大语言模型范式,无法通向真正的人类级智能。

我们需要一些「根本性的突破」,才能造出哪怕和猫一样聪明的机器人。

「我们仍然缺失了某些非常重要的东西。」

「预言派」Geoffrey Hinton

他给出了一个具体的时间 ——20 年。

这位 AI 教父用一个非常具体的标准定义了问题:「多久以后,你和一台机器辩论,它永远都能赢你?」

他的答案是:「我相当肯定,在 20 年内我们会做到。」

「敬畏派」Yoshua Bengio

充满不确定性,但警惕指数级加速。

他认为最终 AI 可做「几乎人类能做的一切」。

但时间高度不确定,人类应做好预案。

他认为未来难以预测,但有一个「游戏规则改变者」—— 当 AI 开始具备自己研究 AI 的能力时。

那时,AI 将成为自己的「加速器」,自我迭代的速度可能会远超我们的想象。

AI 时代杰出的 6 个人

虽然这些大佬都无人不知,无人不晓,但还是简单介绍一下他们。

这六位大佬覆盖了从硬件、体系结构、并行计算、基础理论与算法到大规模视觉数据等多个维度,他们的贡献协同推动了今日 AI 与工程系统的巨大飞跃。

Jensen Huang,黄仁勋,英伟达联合创始人兼首席执行官。从 3D 图形时代起便领导英伟达,并推动了人工智能计算平台的转型。

Yann LeCun,杨立昆,法国计算机科学家,现任 Meta 首席 AI 科学家,长期兼任纽约大学(NYU)教授。他是现代深度学习史上的重要人物之一。

Geoffrey Hinton,杰弗里・辛顿,被誉为「深度学习之父 / 人工智能教父」之一。老爷子可以说是现在 AI 领域第一人,任何介绍都多余。

Yoshua Bengio,约书亚・本吉奥,加拿大计算机科学家、蒙特利尔大学教授、蒙特利尔学习算法研究所(MILA)科学主任,被称作深度学习的关键人物之一。

Fei-Fei Li,李飞飞,在计算机视觉、大规模数据集建设和以人为本的 AI 方面影响深远。主导创建了著名的大规模视觉数据库 ImageNet。

Bill Dally,比尔・达利,美国计算机科学家、教育家,曾任麻省理工学院教授、斯坦福大学系主任,后加入英伟达担任首席科学家和高级副总裁。他在高性能并行计算机体系结构、互联网络、路由 / 同步 / 通信机制等方面做出基础性研究。

参考资料:

https://www.youtube.com/watch?v=0zXSrsKlm5A

本文来自微信公众号:新智元(ID:AI_era)

你的反应是什么?

喜欢

0

喜欢

0

不喜欢

0

不喜欢

0

喜爱

0

喜爱

0

有趣

0

有趣

0

愤怒

0

愤怒

0

悲伤

0

悲伤

0

哇

0

哇

0