刘禾谈人工智能:谁把哲学带进了计算机?

刘禾(章静绘)

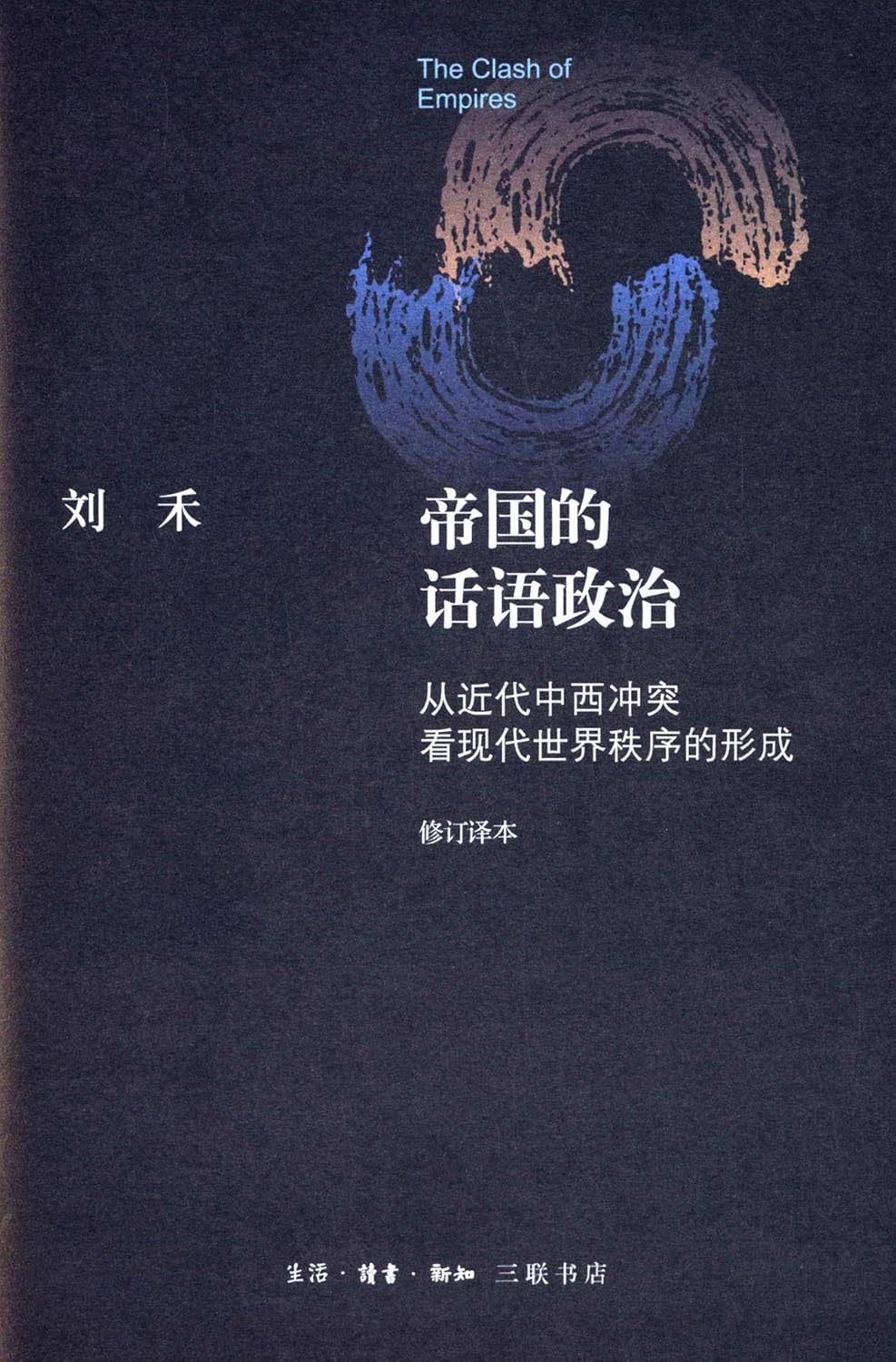

刘禾,哈佛大学比较文学博士,先后执教于伯克利加州大学、密西根大学,现为哥伦比亚大学东亚系暨比较文学与社会研究所终身人文讲席教授,曾任该研究所所长,古根汉奖得主。著有《跨语际实践:文学、民族文化与被译介的现代性(中国,1900-1937)》《帝国的话语政治:从近代中西冲突看现代世界秩序的形成》《弗洛伊德机器人:数字时代的哲学批判》《剑桥的陌生人》,编有《交换的符码:全球流通中的翻译问题》《持灯的使者》《书写与物质性在中国:韩南纪念文集》《中国女性主义的诞生:跨国女性主义核心文本》《世界秩序与文明等级:全球史研究的新路径》《全球语言正义》,注有《天义·衡报》校注本。

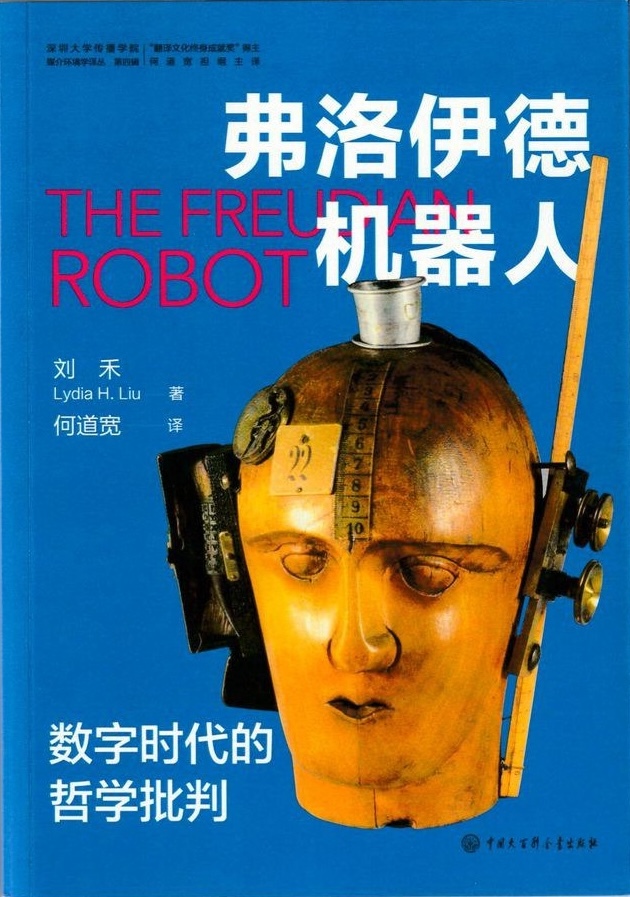

刘禾教授所著《弗洛伊德机器人》,原于2010年以英文刊行,中文版于今年问世。今年亦逢其处女作《跨语际实践》梓行三十周年。《上海书评》对她的专访,不仅聚焦于其近年关于人工智能与哲学之新思,亦循迹回望,以联贯其三十载学术蹊径。

《弗洛伊德机器人:数字时代的哲学批判》,刘禾著,何道宽译,中国大百科全书出版社,2025年6月出版,456页,88.00元

您分别于2021年和2023年在《批评探索》(Critical Inquiry)上发表了《机器中的维特根斯坦》(Wittgenstein in the Machine)、《图灵之后:哲学如何走进人工智能实验室》(After Turing:How Philosophy Migrated to the AI Lab)两篇长文。文中尤其区分了“人工智能实验室中的哲学实践”与“人工智能哲学”,前者指在机器里做哲学、在人工智能实验室克服形而上学。能否先请您从总体上谈谈对人工智能与哲学关系的看法?具体到您研究的剑桥语言研究小组(Cambridge Language Research Unit),为什么您认为它的工作“首先是一场哲学上的突破,其次才是一项技术上的革新”?

刘禾:我写这两篇文章,确实是想探讨哲学与人工智能的关系。今天围绕人工智能的讨论,无论在专业领域、媒体还是公众层面,往往不会把哲学置于优先位置。人们的关注点多集中于技术的潜能、应用的前景,或它会如何改变文明——一些论者甚至重提了人工智能或将毁灭人类的旧调。事实上,这类论断早在几十年前便已存在,只是在计算机与大数据技术飞速发展的今天,人工智能的作用与社会关注度空前提高,于是人们更倾向于就事论事地谈论技术本身。但如果回到二十世纪五十年代,从图灵测试开始,哲学问题始终是推动人工智能研究的重要动力。正如“Artificial Intelligence”这个名称的提出者约翰·麦卡锡(John McCarthy)所强调的,人工智能与哲学休戚相关,因为它直接触及认知问题:若要设计出能够模仿人类行为的机器,就必须首先对“认知如何发生”这一问题展开哲学层面的思考。

我自己研究过剑桥大学的语言研究小组。这个小组由维特根斯坦的学生玛格丽特·马斯特曼(Margaret Masterman)在1956年创立。她招募了一批数学家和对计算机研究有兴趣的学者,尝试在当时仍十分原始的计算机上做信息检索和机器翻译实验。冷战初期,机器翻译被视为一项战略任务。美国迫切需要将大量苏联情报翻译成英文,但懂俄语的人才极为稀缺。于是,无论是国家科学基金会,还是海军、空军,都投入大量资金,希望在机器翻译方面取得突破。然而研究人员很快发现,机器翻译困难重重:究竟是在词与词之间,还是句子与句子之间建立对应关系?句法又该如何处理?这些都成了难题。包括乔姆斯基的转换生成语法理论,也是在回应这类问题的背景下出现的。

玛格丽特·马斯特曼(1910-1986)

这里最难解决的一个问题是词的多义性,或者说词与概念的纠缠。过去人文学者往往把词和概念混为一谈,比如研究“民主”时,以为只要追溯词源就等于解释了概念。但一旦诉诸人工智能来处理自然语言就会发现,事情远不止如此。机器会暴露一些我们以往不太注意的哲学难题,迫使我们再次追问语言是怎么建构现实的。比如“逻各斯中心主义”七个字,到底是构成一个单一概念,还是其中的二字、三字可单独成义?计算机长于符号处理,但缺乏“理解力”,无从判定。概念究竟在哪?词义是不是就等同于词典里的解释?一句话的意思是不是隐藏在句子深处?这些也是维特根斯坦当年提出的问题,而他的回答是否定的——句子的意义来自它与周围句子的关系。这与今天一些基于上下文概率计算的语言模型在观念上很接近。

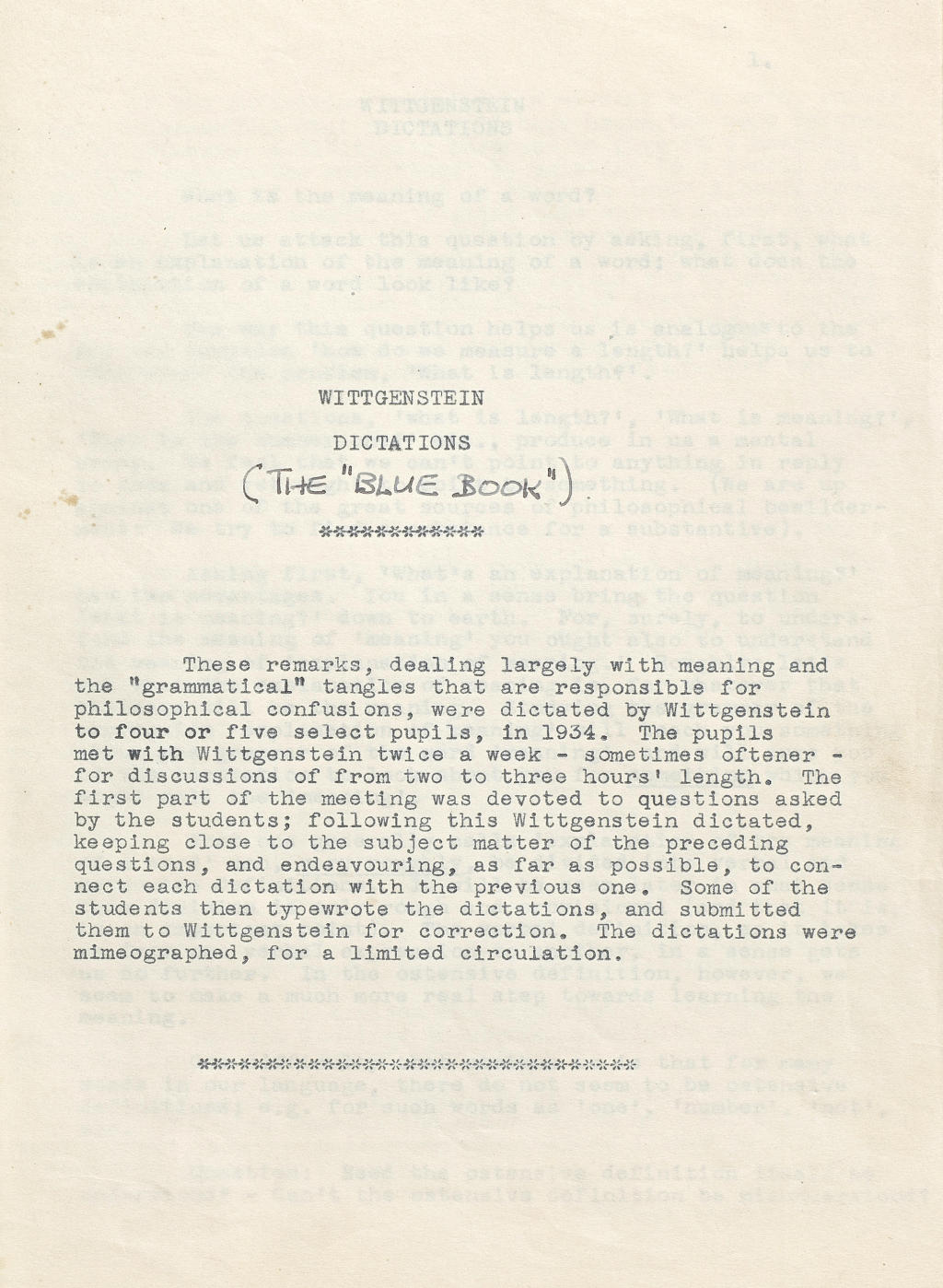

这一观念正是语义网络(semantic network)研究的起点。问题是,计算机本身可以识别“序列”(sequence)——字母或数字的排列组合,却不能自主识别语义边界。这便是剑桥语言研究小组在早期实验中所面临的挑战。他们很快意识到,仅仅从技术层面谈机器翻译无法解决问题,必须回到哲学层面,回到维特根斯坦的哲学,尤其是他在1930年代于剑桥大学讲授的晚期思想。这些思想后来被整理成《蓝皮书》《棕皮书》,以及《哲学研究》等著作,语言研究小组创始人马斯特曼直接参与过《蓝皮书》的整理工作。然而,后人往往只记得马斯特曼是人工智能的先驱,却忘记了她与维特根斯坦的哲学谱系关系。

维特根斯坦(右)与友人在剑桥的街道上,1935年。

《蓝皮书》排印本

我在2022年采访过当时唯一健在的剑桥语言研究小组成员约里克·威尔克斯(Yorick Wilks),他保存并整理了一批马斯特曼和剑桥语言研究小组的档案,临别时交给我保存,而第二年他就病逝了。马斯特曼曾带领小组成员系统研读过维特根斯坦的著作。1953年,由维特根斯坦最器重的女学生安斯康姆(Elizabeth Anscombe)编辑出版了他身后代表作《哲学研究》;次年,马斯特曼在英国亚里士多德协会会刊(Proceedings of the Aristotelian Society)上发表了一篇极具分量的文章《词》(Words),这是对维特根斯坦思想的直接回应。对于维特根斯坦在早期著作《逻辑哲学论》中提出语言的图形理论(Picture Theory of Language),马斯特曼认为,维特根斯坦走得并不远。她主张,要推进这一理论,必须在真正存在过的基于图像原则的语言中寻找实例,而最合适的例子就是古汉语,不妨尝试理解汉语是如何组织其语义网络的。

约里克·威尔克斯编的马斯特曼文集《语言、联结与形式》(2005)

当时小组成员中有一位重要的英国学者韩礼德(M. A. K. Halliday)。他曾经是王力的学生,在剑桥教授中文,他在小组中发挥了关键作用:帮助大家理解为什么中文可以成为哲学资源,并由此思考如何在机器上实现语言的图形理论,这为机器翻译奠定了基础。顺便说一下,韩礼德的系统功能语言学给早期美国人工智能研究也打上了不可磨灭的烙印,特里·威诺格拉德(Terry Winograd)在麻省理工学院开发的著名的自然语言理解程序SHRDLU,就深受韩礼德理论的启发。

韩礼德(1925-2018)

在此后二十年里,马斯特曼领导她的小组做了大量人工智能实验:从最成功的语义网络,到机器中介语(machine interlingua)、机械同义库(mechanical thesaurus)。从谱系上看,今天人工智能中的向量空间研究,与他们当年的探索有着明显的延续性。然而,关键不在于他们是否“预先做过”今天的研究,而在于驱动他们的并非单纯的技术目标,而是哲学问题。他们真正关心的是:能否在机器上进行哲学活动,从而揭示语言中一些连维特根斯坦本人都未能完全触及的问题。可以说,哲学在早期人工智能研究中的作用,并不是要建立所谓“人工智能哲学”。这一概念本身值得怀疑——如果它是真正的哲学,就不应被限定为“人工智能的”;哲学就是哲学。剑桥语言研究小组试图在早期人工智能实验中论证维特根斯坦提出的一系列基本问题:什么是家族类似性(family resemblance)?词语和图案(pattern)有明确界限吗?语言或符号的图形理论是否站得住脚?如果这些理论无法在计算机上被论证,也许本身就有缺陷。因此,我的研究重点并不仅仅是为人工智能提供一种新的叙事框架,这不仅是科学史的问题,更关乎哲学演练。

您论断,马斯特曼是“第一位将对西方形而上学的批判推向超越字母书写限度的现代哲学家”,她在人工智能实验室中对逻各斯中心主义的哲学批判,比德里达的解构更为激进。为什么这样说?

刘禾:马斯特曼认为,维特根斯坦提出的哲学问题之所以重要,原因之一是它们可能突破心物二元论这类形而上学的根本限制。许多哲学家都意识到这样做的必要性,其中包括德里达。德里达比马斯特曼晚十余年才提出走出逻各斯中心主义的问题,他并未读过马斯特曼的著作,更不可能关注人工智能与语言实验的研究,因此他并不知道,早在他之前,已经有人在另一条路径上走得更远。

德里达名著Of Grammatology的通行中译为《论文字学》,我认为这是一个严重的误译。“Grammatology”更恰当的译法是“文迹学”,《弗洛伊德机器人》的中译本译者何道宽先生采用了我的这一建议。德里达关注的并非文字本身,而是所有能够留下印迹(trace)的东西,包括非文字性的印迹,比如DNA、记忆的印迹,它们或许可见,或许不可见。这与中文语境里的“文字学”几乎没有直接关系,后者是一个研究汉字系统的专门学术领域。德里达真正念兹在兹者,是如何从西方形而上学内部,尤其是从语音中心主义的桎梏中突围。他选择的突破口是字母书写遗留的印迹。所谓解构,正是借由这些印迹来揭示和动摇可见与不可见之间的关系。在这个关系中,他对语音中心论提出了一系列质询:字母只是声音的拼写吗?凭什么声音就比书写更贴近真理?德里达提醒我们,当人们强调声音与真理的紧密联系时,实际上正是字母书写使声音得以被辨认。德里达在这种张力中展开工作,这已超出文字学或语文学的范畴。

德里达《论文迹学》1967年初版本

德里达的这项工作始于1960年代。他最早明确讨论文迹学,是在1965年发表的一篇书评中,评论的对象是法国考古人类学家勒鲁瓦-古尔汉(André Leroi-Gourhan)的两卷本著作《手势与言语》(Le Geste et la Parole)。这部书很重要,探讨了手势、技术与语言的演化,从史前岩画一直延伸到当代的基因编码。不过,虽然德里达对逻各斯中心主义和语音中心主义做出了极为有力的批判,但他也认为,真正的“外部”并不可达。在我看来,这是一种退缩和偷懒:为什么不可以设想走出形而上学?难道拼音字母的世界便是唯一可知的世界吗?显然不是。德里达坚持从形而上学内部批评形而上学,但这未必是唯一的选择。世界上存在多样的书写与符号方式,对于马斯特曼来说——也对于维特根斯坦来说——这都意味着另外的可能性。

勒鲁瓦-古尔汉著《手势与言语》(1964-1965)

维特根斯坦没有把注意力仅仅局限在拼音文字上,他也关注“之外”的问题,只不过他的切入点是图像、几何符号,并且对数字符号表现出极大兴趣。在《弗洛伊德机器人》里,我曾提到德里达对数字有种近乎敬畏的态度,认为数学语言不受语音中心主义的束缚,对形而上学有豁免权,并暗示像控制论之父维纳这样的学者,本可以借助数字来消解形而上学。但这一判断未必成立,数字并不必然能消解形而上学。维特根斯坦就批评过罗素等人的命题逻辑(propositional logic),直言那是一种形而上学的幻象,对语言的理解根本是错误的。

相比之下,马斯特曼及其剑桥语言研究小组在1950年代就已尝试对逻各斯中心主义进行多重突破,他们在实践中论证并延展了维特根斯坦的洞见。维特根斯坦往往在教学中用例子来启发思考,而马斯特曼等人因直面机器上的语义网络问题,虽认为其论述极其重要,却也过于含糊,必须将其转化为可测可算的形式。在这一过程中,他们发现汉字提供了一种资源。但不能简单说汉字本身就能解构形而上学。他们通过“字”(马斯特曼文章里用的是韦氏拼音tzu)来重新界定语言单位。这里的“字”并非有文化属性的“汉字”,而是一个哲学范畴、一个表意符号。“概念”边界模糊,无法直接运算;“字”则可以进入机器运算。

这也是为什么我说德里达的工作走得并不远——不是谁更“激进”的问题,而是因为马斯特曼的哲学探索产生了切实的后果:它推动了人工智能的发展,影响延续至今。成千上万的人在日常交流中产生了语言数据,其中哪些词使用频率最高,哪些词使用频率最低,哪些词与哪些词组合得更频繁,哪些组合更少——通过对语言现象的统计,语义网络的样貌逐渐清晰。正是统计方法推动了机器翻译的突破,而这一突破也反过来揭示了语言使用的规律,从而印证了维特根斯坦的洞见。

许多人工智能史的叙述将AI的发展划分为两大路线:一是强调符号与逻辑推理的经典人工智能(Good Old-fashioned AI),二是强调大数据的自适应机器学习(adaptive machine learning)——二者分别对应了符号主义(symbolism)与联结主义(connectionism)两种主要技术范式。在您的论述中,机器翻译的历史似乎也呈现为类似的两条进路:一条经乔姆斯基,上溯到逻辑实证主义,强调句法逻辑;另一条经马斯特曼,上溯到维特根斯坦和日常语言学派,强调语义语用和自然语言数据。您将机器翻译的成功归结为后者的胜利,并将其定性为一场反逻各斯中心主义的哲学事件,于是,这也是AI共同体内部“反形式主义者”对“逻辑形式主义者”的胜利,是“字”的表意想象对“词”的表音书写的胜利。您所强调的哲学维度,是否正是通行的AI史叙事所忽略的关键环节?

刘禾:的确是的,语义网络的思路与乔姆斯基的句法分析迥然不同。后者着重于主谓宾结构,并由此建立命题逻辑等形式模型。但如果只做句法或词汇层面的分析,而不触及语义,机器翻译基本是无效的,根本不能称之为“翻译”。所以曾经有一段时间,许多机器翻译项目陷入停滞,这一事业普遍被认为前景渺茫。于是,研究者们不得不直面语义问题。事实证明,从语义入手才是机器翻译唯一可行的道路。依靠大数据、语料库和数学模型,研究者试图划定语义的边界。

1960年代末的乔姆斯基

对比起来,语言学家拿一个孤立的句子来做句法分析,分析其深层含义——那并不是人类真实的交流状态。罗素讨论命题逻辑时喜欢举古老的悖论“我在撒谎”来分析。维特根斯坦会问:这种句子到底在什么语境下会出现?在日常情境中,人们通常会说“你在撒谎”,而不是“我在撒谎”。维特根斯坦认为这些逻辑学家是在生造语言,就像马达在空转,他强调必须回到真实的语言使用中来。马斯特曼等人正是在这种理念下,尝试构建机器模型,通过统计语言数据来理解语言,考察语义网络,在此基础上,再去考虑语言与语言之间的关系,进入机器翻译的实践。因此,他们首先做的是哲学工作,只有在哲学上把问题澄清了,才能处理技术问题。所以我强调,技术本身并不天然具有哲学意义,而是必须经过哲学上的甄别:什么重要?什么次要?哪些东西之间有联系?哪些东西可以进入机器计算?哪些不能?

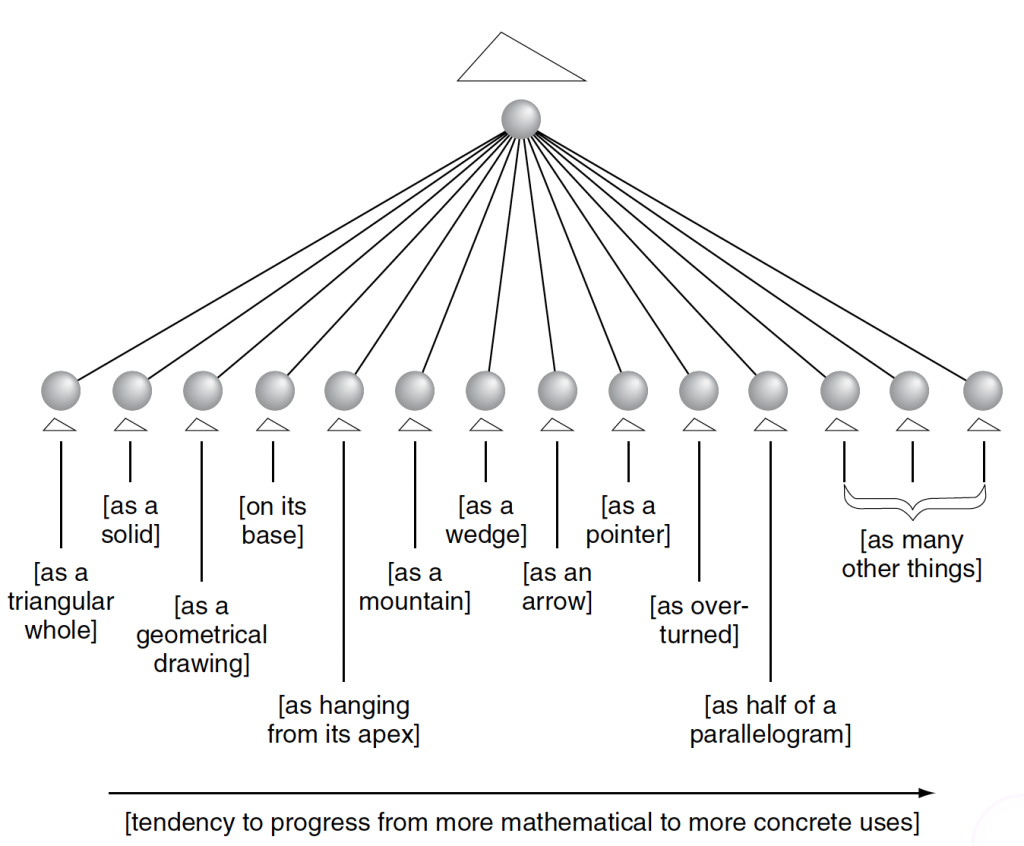

马斯特曼《扇簇与头符》(Fans and Heads)一文中的示意图,呈现了维特根斯坦所示三角形图标(icon)的多重语境/意义。

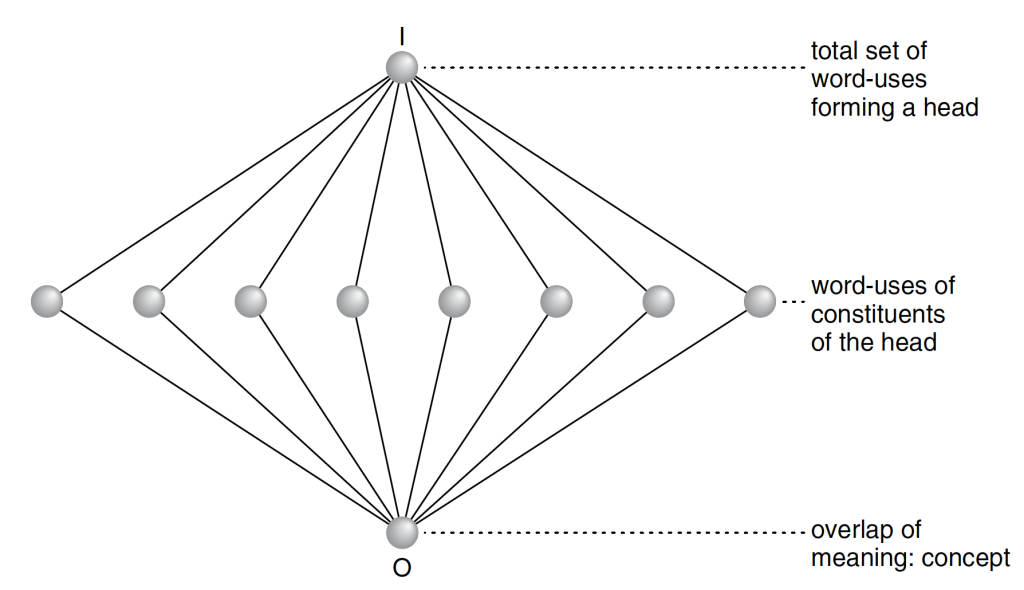

马斯特曼《翻译》(Translation)一文中的“头符”数学建模示意图,呈现了“头符”的“格”(lattice)结构:上层为一个“头符”集合,中层为词的各种具体用法,下层为词义的交集,即共享的意义重心/概念。这种可计算的语义结构,便于机器翻译和自动分析。

顺便一说,所谓人工智能有新旧之分,但“新派”未必真新。今天,联结主义被大肆吹捧。其实,神经网络最早源于控制论。1943年,麦卡洛克(Warren S. McCulloch)与皮茨(Walter Pitts)发表了一篇具有深远影响的论文《神经活动中内在思想的逻辑演算》(A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity),提出机器与人脑在某种程度上具有共性,神经元的行为模式可以类比于机器的逻辑运算,即“开”与“关”的二元状态。这类思维之所以在今天显得前沿,只是因为现在计算机在算力、记忆容量、运算速度方面远远超过当年,才使得这些模型得以更充分地实现。

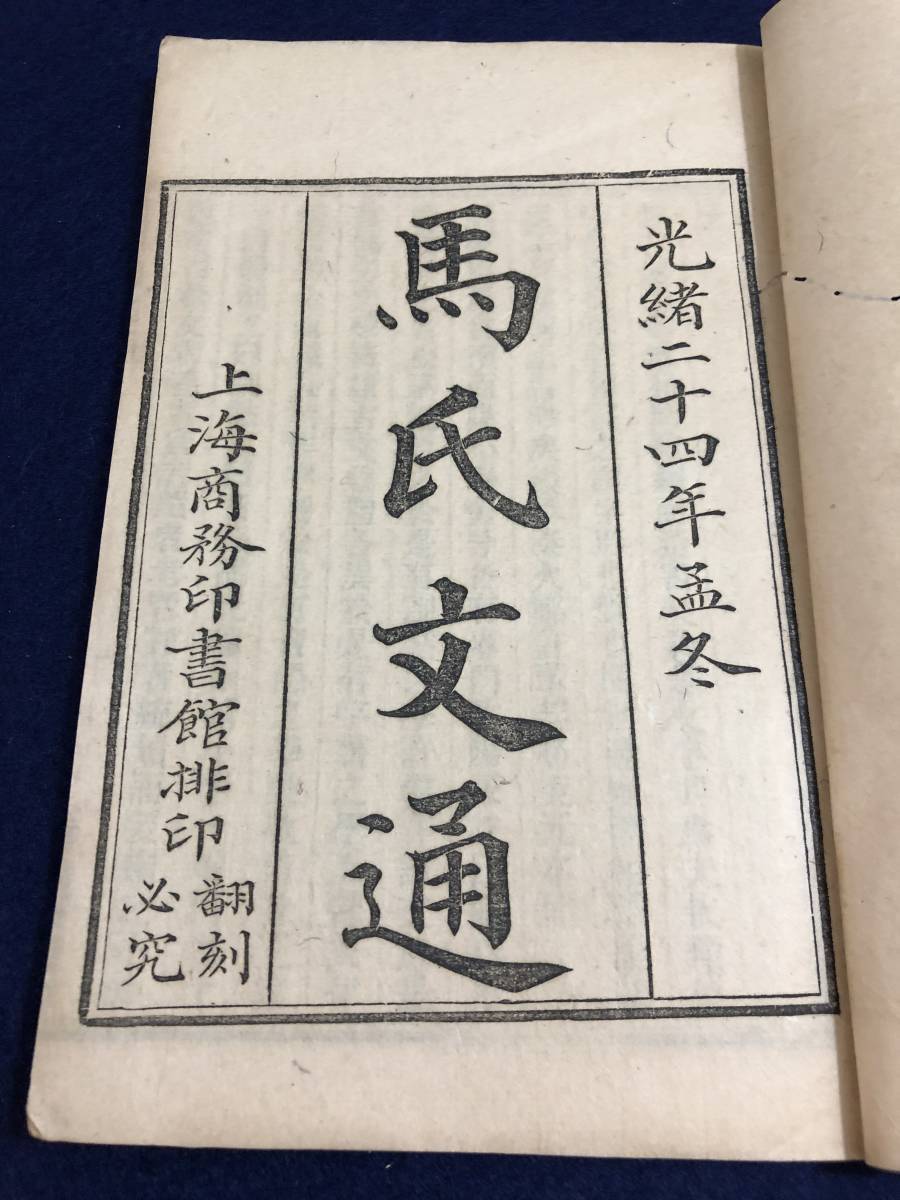

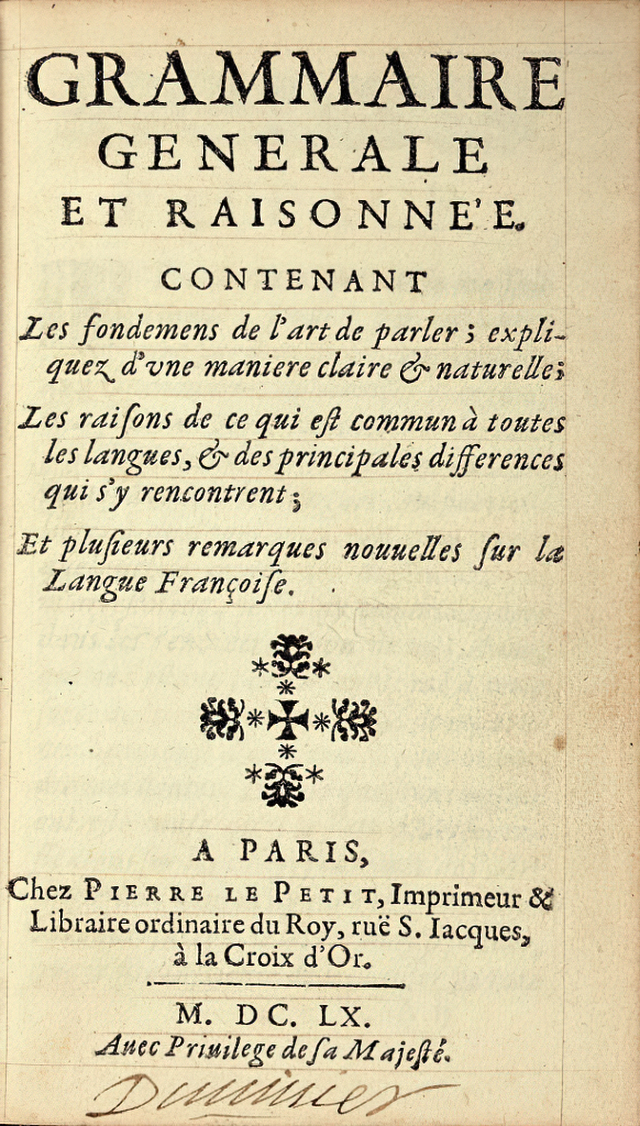

您在《帝国的话语政治》讨论《马氏文通》时,认为其蓝本是《唯理普遍语法》(Grammaire générale et raisonnée),后者追求“普遍语法规律”的思想与乔姆斯基的“深层结构”说一脉相承。而在近年的论文中,您似乎借马斯特曼,揭示了另一种普遍性:“表意原则存在于一切语言的运作中”。尤其令我惊讶的是,《帝国的话语政治》中对“六书”原则的描述——“可用于造字的部首数量是有限的,但是它们之间的组合可能是无限的”——似乎完美诠释了您在AI论文中归于马斯特曼的“字”的组合逻辑(combinatory logic)。考虑到这两处论述横跨了二十年,是否可以这样理解:您通过两位“马氏”,对比了两种迥异的普遍性?甚至区分出“真普遍”与“假普遍”、“好普遍”与“坏普遍”?

刘禾:这两者之间的联系很关键,你的阅读很深入,否则很难抓住这一点。我此前讨论马建忠著述的那一章题为“语法的主权身份”(The Sovereign Subject of Grammar),意在将其置于历史语境中审视:汉语为什么需要“语法”?“语法”为什么重要?与此不同,马斯特曼等人认为自己研究的是句子的“逻辑”,而非句子的“语法”。

1898年出版的《马氏文通》

从这个角度看,《马氏文通》的工作可以视为对西方形而上学和逻各斯中心主义的一次投降与臣服。这种臣服造成了严重的后果:马建忠试图用西方语法的有限框架来诠释汉语,但他的操作领域并非活的语言,而是“字”的领域,或者说“文”的领域——《马氏文通》的不少引文取自古籍经文。马建忠试图从中找出语法,这便混淆了中文的“字”与拉丁文的“verbum”或英文的“word”,在二者间建立了虚拟的对等关系,从而确立了一个极具误导性的衍指符号(super-sign)——“字/word”。其结果是:文字被等同于语言,语言被等同于文字,两个本应区分的系统被混为一谈。这是一个无法成立的等式,但马建忠未作深思。此后,中国的语法研究就在此基础上展开,即便后人意识到不妥,试图用新造的“词”来代替“字”与“word”对应,也未能从根本上解决问题。

1660年出版的《唯理普遍语法》

西方语法进入中国文字领域后,制造了大量的混乱与伪问题,让人们为之争论不休。例如,学者们致力于分析汉字“词性”或句子成分,但汉字高度灵活,很多时候无法被这些生硬的语法“帽子”所框定。这种误解的根源,可以追溯到马建忠的天主教背景及其传教士老师。长期以来,传教士一直将汉语视为单音节语言。令人惊讶的是,这一论断至今仍为一些语言学家所接受。这显然是“文”与“言”不分的典型体现。正如赵元任通过声谱仪记录所示,无论何种方言,人们说话时都是连贯的语流,而非一个个孤立的音节。传教士之所以产生汉语是单音节语言的错觉,是因为他们学习汉语是从认字入手,而绝大多数汉字确实对应一个音节,于是他们便误将书写单位的特征当作了口语的特征。说“汉字是单音节的”或许在经验上成立,但说“汉语是单音节的”则根本站不住脚。

刘禾著《帝国的话语政治》2014年修订译本(杨立华译)

与此形成对照的是,马斯特曼敏锐地意识到,普遍性不在声音的领域:不同语言和方言在声音上彼此相对隔绝,无法互通。真正的普遍性只能在表意领域中寻找。如此,马建忠与马斯特曼的区别清晰可见:马建忠承袭了传教士对汉语和汉字的误解,并认为语法具有普遍性,这与后来乔姆斯基通过句法寻求普遍性的思路如出一辙。而马斯特曼则发现了汉字的潜能,认为汉字作为表意符号,拥有类似数字的组合逻辑,这与罗素等人思考的命题逻辑截然不同。在汉字系统中,“文字”与“数字”皆为“字”,其涵盖范围更广,因此更抽象,也更普遍。

您在论文里有这样一个设问:“机器中介语是普遍语言吗?”文中并未给出明确答案。您怎么看实基于中介语(interlingua)的机器翻译与莱布尼茨的“普遍语言”(characteristica universalis)构想之间的关系?

刘禾:自十七世纪以来,尤其是莱布尼茨之后,欧洲思想界始终存在着一股寻找普遍语言的热情。这种执念背后,往往潜藏着神学动机。他们所寻找的普遍语言,也被理解为一种原始语言(primitive language),所谓“原始”并非指落后或野蛮,而是在神学框架内指向最古老、最根本的语言,是对《圣经》所述“亚当语”的想象。起初,他们认为这种语言存在于古埃及;后来,当传教士抵达中国,并向欧洲汇报他们在这里似乎发现了普遍语言时,这股热情再次被点燃。

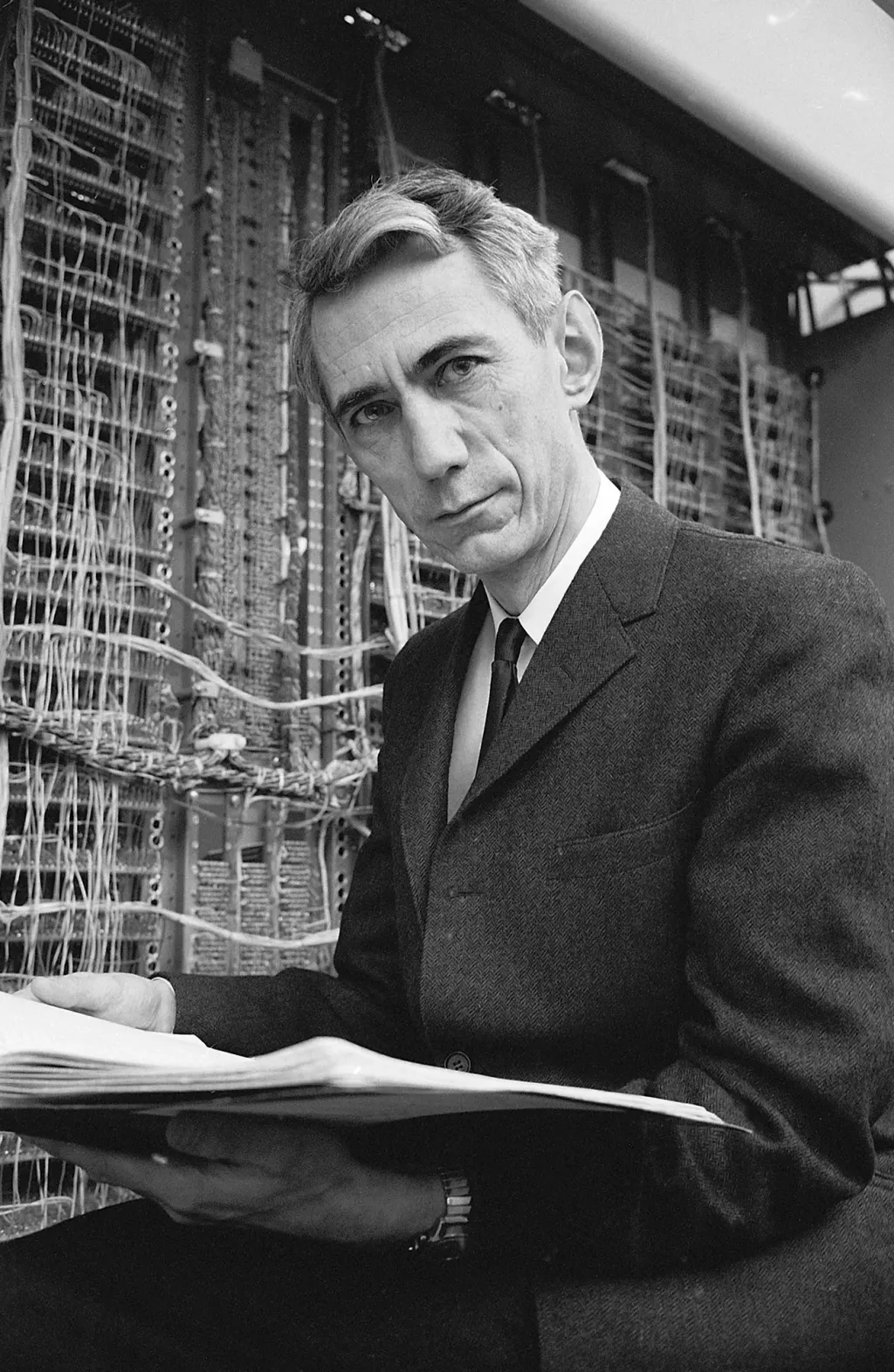

需要澄清的是,历史上的普遍语言不应与我们讨论的中介语混为一谈。欧洲人那一时期对普遍语言的追寻,是在神学或科学主义驱动下寻找普遍性的历史文化现象。而中介语则是一种数学建构,它在任意两种自然语言之间充当转换代码。但如果一定要在当下语境中讨论何谓“普遍语言”,我认为,它也不再是我们通常所理解的“语言”,而是一种“通讯代码”(communication code)。在《弗洛伊德机器人》中我曾讨论过克劳德·香农(Claude Shannon)的“机识英语”(Printed English),他试图将其发展为一种“通用代码”(universal code)。在机器主导的时代,真正获得普遍性的,正是这种数学化的代码。

按您所述,香农为信息系统发明了表意英语,将英语改造成统计化的符号系统,由此奠定了电子书写的基础。这似乎显示出香农的工作与马斯特曼的思想之间存在高度相关性。而您在《弗洛伊德机器人》讨论机识英语的一章,还提到香农与图灵从事的是平行工作。那是否可以说,这三位分属不同领域的思想家,共同推进了您所谓“二十世纪中叶表音书写的表意转向”,而这恰恰定义了整个数字媒介的未来?

刘禾:我们确实可以将图灵、香农和马斯特曼视为二十世纪中叶思想界的三个关键节点。尽管他们的具体工作方向不同——图灵致力于建立现代计算机的理论基础,香农致力于建立通讯网络,马斯特曼致力于建立语义网络——但他们殊途同归地意识到了同一个核心问题:为使机器能够有效工作,必须创造一种机器可识别的、基于表意逻辑的代码。

图灵在1936年的论文《论可计算数及其在判定问题中的应用》(On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem)中,用一个机器模型为可计算性提供了严格的数学定义,奠定了现代计算机的理论基石。随后,他在1950年的文章《计算机器与智能》(Computing Machinery and Intelligence)中,进一步探讨了机器是否具有思考能力与智能潜力。

艾伦·图灵(1912-1954)

马斯特曼是三人中唯一明确使用“表意”这一概念的,相比之下,香农作为工程师,虽未在哲学或概念层面概括,但他的实践却在另一个维度上印证了同样的结论。他的核心洞见源于对摩尔斯电码的分析:他发现电码不仅包含一长一短的信号,更关键的是包含了有意义的停顿。没有停顿对信号进行切分,信息便无法构成。香农的创举在于,他将这一发现应用到字母系统中,发明了一套包含二十七个字母的“机识英语”。这第二十七个字母,就是“空格”。这个空格并非传统意义上的“空白”,而是一个表意符号。它的作用是为连续的字母流提供边界,从而界定出字母或“词”的单位。例如,字母序列“C-A-T”之所以能被识别为一个单元,正是因为它被前后的空格所界定。因此,当香农将“空格”作为一个正式的字符引入字母表时,他实际上完成了一次深刻的转化:他将一个原本表音的系统,通过加入一个纯粹表意的结构性符号,改造成了一个机器可以读取的、数字化的表意系统。

“信息论之父”克劳德·香农(1916-2001)

香农基于电报与通信实验所得的“空格/表意”发现,与马斯特曼通过汉字得出的“表意逻辑”,可谓异曲同工。汉字当然不依赖空格,但“字”作为表意符号,其本身就蕴含着组织意义与构建语义网络的能力。香农和马斯特曼都证明了,机器处理信息的基础不在于模拟人类语言的语音或语法,而在于识别和操作具有清晰边界的、表意性的代码单元。《弗洛伊德机器人》虽然出版于十五年前,但它与我当下的研究依然紧密相连。

您在论文中批判了塞尔(John Searle)的“中文屋”思想实验,指出其背后有一种“不对称的互斥逻辑”,并视之为“他者心灵形而上学”的复活。这和您过去在翻译研究中论及的“话语运动的方向性”“不均衡分布的话语场”似颇有共通之处。为什么要您要在论述人工智能的既定主干中,特地旁生一枝,对“中文屋”加以申论?

刘禾:我之所以坚持讨论“中文屋”的论题,是因为这个思想实验在人工智能的教学与研究中,造成了极其恶劣的误导。它不仅扭曲了公众与学界对人工智能的理解,更引发了认知科学领域长达二十余年、哲学水平堪忧的无效争论。在西方哲学领域,构想思想实验是其惯用手法,而这些实验往往始于一个可疑的预设——从不通文明人语言的野蛮人开始——以此来展开推论。当“中文屋”以类似的方式登场时,我觉得有必要指出其背后的问题。这个思想实验,以及它所属的哲学方法,实质上是在用一种更隐晦、更不易察觉的方式,延续和维护着种族主义偏见。它打着探讨“图灵测试”的科学旗号巧妙织就一套论述。许多人或许能直觉到其中的不妥,却缄默不言。这种模式并非偶然,而是源自一个历史悠久且根深蒂固的西方哲学传统,其核心特征在于对自身思想优越性的笃信。由此,围绕人与机器的讨论从一开始就陷入了这个充满偏见的框架。我的批判矛头并非仅仅指向塞尔个人,而是他背后那个自信且始终将自身置于优越地位的哲学传统。

刘禾编《世界秩序与文明等级》(2016)

您在介绍马斯特曼时,引用了威尔克斯的说法:马斯特曼常常会提到“罗热的无意识”(Roget’s unconscious),意指“词库中词与词之间的交叉指涉,蕴含着一般规律”。这和《弗洛伊德机器人》里讨论的“控制论无意识”和拉康学说似乎遥相呼应。我的疑问是:您在写《弗洛伊德机器人》阶段,对“将人脑作为计算机来进行控制论意义上的新规划”,基本持批评的态度;而在“表音书写的表意转向”框架下,对这些技术似乎又有比较积极的看法。这里是否有一种微妙的张力?

刘禾:我们先谈机器无意识的问题。几十年来,人们一直在问,机器最终能否实现认知、获得与人同等的智能?而争论的焦点,往往被设定为“机器能否获得意识”。这一设问本身,就包含了一个根本性的假设:它将意识作为衡量智能的唯一标尺,并预设了一个原子化的、以自我意识为中心的“人”作为参照。这种视角的根本问题在于,它完全忽略了无意识在人类行为中的作用。早在控制论与人工智能兴起之前,弗洛伊德与拉康的精神分析理论就已经揭示:驱动人类行为的主要动力并非来自意识,而是来自无意识。

拉康的洞见尤为关键。他对控制论的研究抱有浓厚兴趣(例如当时关于鲸鱼、海豚如何交换信息的研究),因为这些自动运作的信息系统,恰恰可以比拟为人的无意识。拉康的名言——“无意识是像语言那样被结构起来的”“无意识是他者的话语”——指明了无意识并非深藏于大脑内部的神秘之物,而是一个外在的、社会的、自动化的结构。符号秩序以及社会性的语言、规则被反复操演,最终驱动我们形成自动反应,例如口误、失言便是无意识的显现。从这个角度看,机器的运作逻辑与人的无意识展现出惊人的相似性。机器的自动运转,正如同语言符号系统的自动运转。然而,在控制论和人工智能的主流研究中,“无意识”始终是被科学家们刻意压抑的对象——尽管有像劳伦斯·库比(Lawrence S. Kubie)这样的精神分析师身处核心圈内。但这个被压抑之物却不断回访,干扰他们。因此,我认为,机器真正能与人展开深刻对话,并成为我们有效思考对象的层面,恰恰是在无意识的层面。

由此便引出了对控制论进行批判性审视的问题。我的书里确实包含了对控制论的很多批评,尤其是针对其背后隐藏的帝国梦想与冷战思维。所谓弗洛伊德机器人的群体,就是在控制论无意识的驱使下,在全球范围内寻求军事征服与压迫,以满足其控制他者的欲望。然而,识别并批判这些问题,与深入理解其理论贡献,两者并不矛盾。就像现在难免有人简单地将人工智能视为洪水猛兽,但我认为,这种立场若要贯彻到底,就必须同时反对所有现代科技,因为它们无一例外地都与复杂的、“不干净”的权力系统(如帝国征服)纠缠在一起。关键在于,我们不能因其在伦理或政治上存在争议,就放弃对其进行深入研究。一个理论或发明,可能同时服务于多种目的。例如,香农在二战及冷战初期曾参与密码学与保密通信的研究,但这并未妨碍他在此过程中提出奠基性的信息论思想。我们不能因为其历史用途而无视这些发现和发明。毕竟,只有在深刻理解之后,我们才会知道如何有效地批判。

如果依循您的界定,“弗洛伊德机器人”指的是一切无法脱离人机之间互为摹拟的无限循环关系,因而亦难以摆脱控制论无意识的存在,那当下的对话生成式预训练模型(如ChatGPT)便可视为其最新的支配性形态。有一种批评声音认为,此类对话机器人擅长无原则的谄媚,极易将常人的意见建制化,从而加剧社会意识形态的板结,您怎么看?

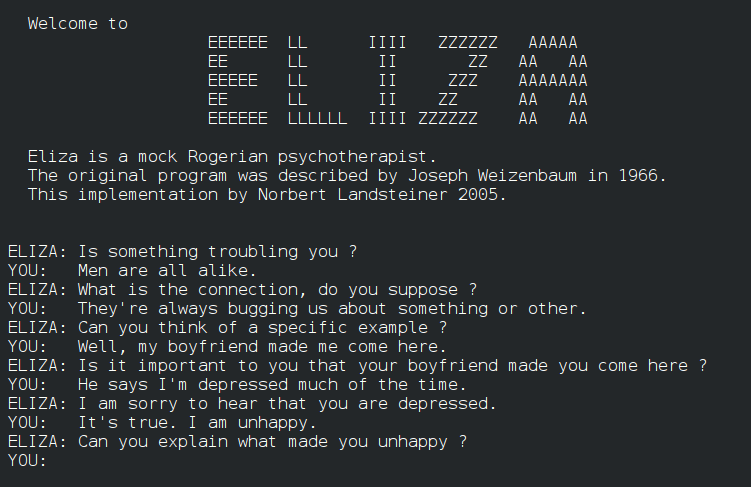

刘禾:尽管ChatGPT的正式发布是在2022年底,但当前围绕它的许多讨论,早在半个多世纪前就已初见端倪。1966年,麻省理工学院科学家约瑟夫·维森鲍姆(Joseph Weizenbaum)开发了第一款具有广泛影响力的聊天机器人ELIZA。维森鲍姆本人,作为模仿心理治疗师的“DOCTOR”脚本的设计者(ELIZA—A Computer Program for the Study of Natural Language Communication between Man and Machine),对人们将ELIZA拟人化的狂热提出了尖锐的哲学批评。他指出,人类用户之所以感觉能与机器对话,并非因为机器具备智能,而是源于一种自我投射的心理机制。为了系统批判同事们在这种技术乐观主义下的盲目,他写了《计算机能力与人类理性》(Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation)一书,并最终选择疏远自己开创的这一领域。

与ELIZA对话

维森鲍姆的洞察与拉康的理论不谋而合。拉康曾表示,当你在电话中与人交谈时,听见的首先是自己已经知道的东西。同理,用户与ChatGPT的互动,正如与ELIZA的互动一样,是一个将自身愿望、幻想与期待投射到机器上的过程。机器生成的文本因语言固有的模糊性,为用户提供了广阔的诠释空间,如同人们解读算命先生的谶语,最终看到的只是自己内心早已存在的答案。从这个角度看,ChatGPT的强大能力或许在于更高效、更全面地映照和放大了人类的自恋。即便算法本身并未植入刻意讨好之意,用户也总能从模型的回答中,找到迎合自己期待的证据。当我们拨开当前对聊天机器人的过度炒作,重审1966年的ELIZA,便会明白:构成这场人机互动幻觉的所有基本元素,其实半个多世纪以来,未曾改变。

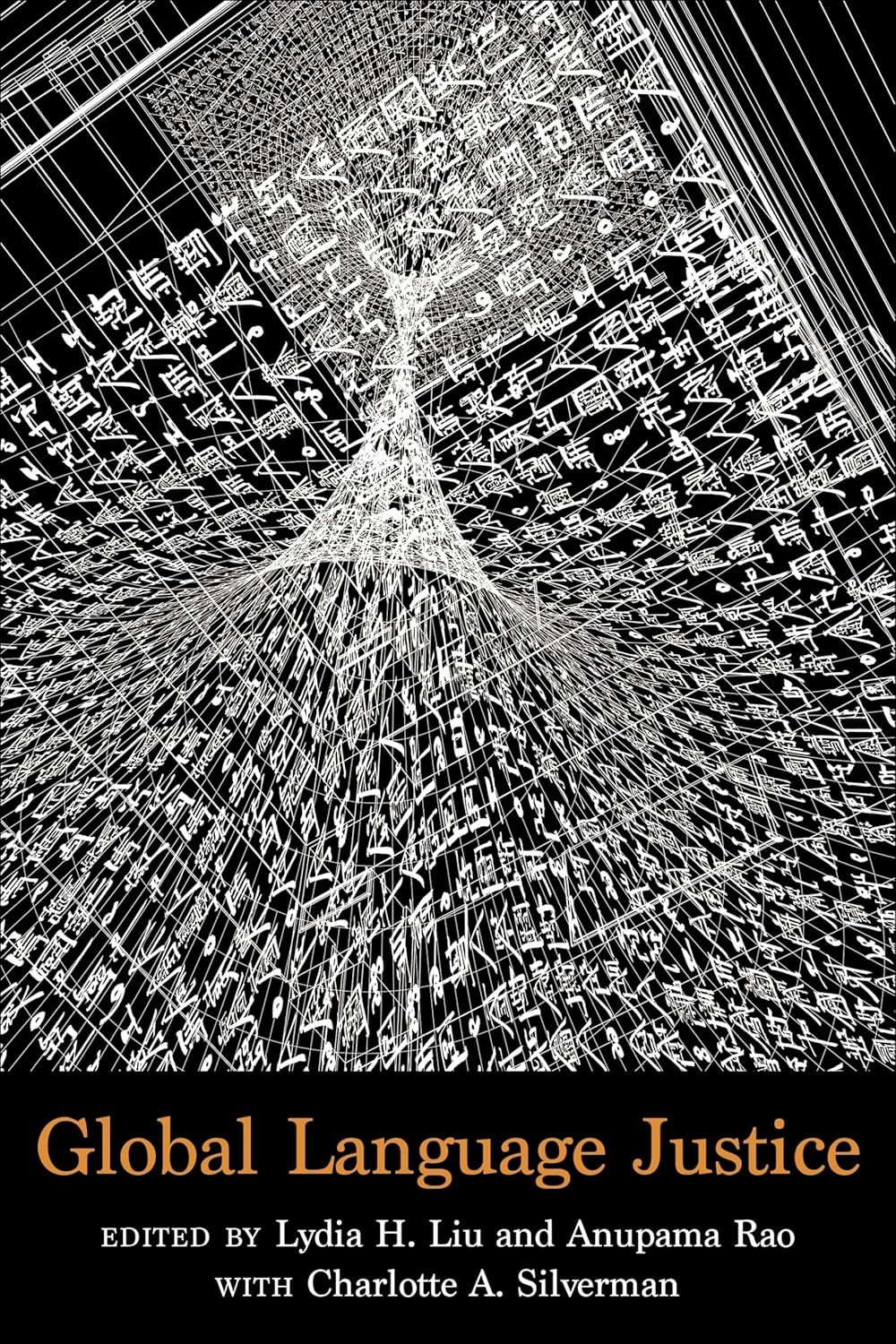

在一些人看来,聊天机器人的发展可能进一步强化英语霸权,因为现有的网络语料中英语占据最大份额,而小语种本就面临数据不足的问题。您在2023年主编了《全球语言正义》(Global Language Justice)一书,探讨了如何应对语言消失的挑战。能谈谈编这本书的初衷吗?您认为当下的技术能否为濒危语言的保护与复兴提供新契机?

刘禾:编写这本书的核心目标是构建一个更宏大的理论视野,将当代世界的生态变迁、移民浪潮、政治经济动荡与技术发展结合起来,重新审视什么是语言。为此,我们提出了“语言的生命世界”(the lifeworld of languages)这一核心观念,意在强调,语言并非语言学教科书中僵化的语法结构,而是一个活生生的、依赖于使用者而存在的生命系统。然而,这个生命系统正面临严峻危机。近几十年来,大量语言(尤其是原住民语言)正以前所未有的速度消失。联合国虽已发起保护项目(我也参与其中),但我们认为,仅仅聚焦于原住民语言是远远不够的。我们需要关注所有语言整体的生存状态,即它们的“生命世界”。

这本书正是为了给这一思考奠定理论基础。我们引入了三个关键概念:logos(逻各斯)、techné(技艺)与oikos(家园)。logos指的是语言本身,追溯其作为“词语”与“理性”的希腊词源,继而将其重新定义为人类语言的多样性和复杂性。techné代表技术,强调任何对语言的思考都无法脱离技术维度。oikos是“家园”,作为“生态”(ecology)与“经济”(economics)的共同词根,指向语言所根植的社会与自然环境。通过这个框架,我们将语言研究从传统的语法学和语言学领域,挪移到了生态、政治经济和数字技术交织的宏大视域中。

刘禾等编《全球语言正义》(2023)

我想着重介绍一下书中收录的两篇文章,它们精准地剖析了数字技术与语言存亡之间复杂而矛盾的关系。第一篇是伯克利加州大学的黛博拉·安德森(Deborah Anderson)写的《为语言多样性注入数字活力:文字符号编码计划》(Digital Vitality for Linguistic Diversity: The Script Encoding Initiative),介绍了她多年来与硅谷合作的成果。她的组织致力于帮助全球大小语种申请并进入统一码(Unicode)标准。只有被纳入这个系统,一种语言的文字才能在电脑、手机等不同平台上被正确识别,否则只会显示为乱码。她的文章通过丰富的案例(如为濒危的美国原住民语言和非洲语言设计专用键盘),展示了这项工作如何为语言的数字化生存提供关键的技术支持。然而,进入统一码并非一劳永逸的解决方案。伊莎贝尔·佐格(Isabelle A. Zaugg)的《数字领域的语言正义》(Language Justice in the Digital Sphere),以埃塞俄比亚的案例揭示了这一过程的复杂代价。她指出,一旦进入由西方主导的数字系统,这些语言不仅会面临被主流数字文化同化的风险,更会被置于一个新的等级体系中。在计算机科学领域,语言被划分为“高资源语言”(high-resource language)的语料库和“低资源语言”(low-resource language)的语料库,这种划分本身就预设了其地位的不平等。此外,进入系统也意味着可能受到各种形式的监控。

这两篇文章共同揭示了一个深刻的悖论:一方面,进入数字系统确实能吸引年轻一代使用本族语言,有数据显示这有助于语言的传承和网络多元化;另一方面,这种进入又伴随着新的权力关系和文化风险。在全球技术化的背景下,参与或不参与数字世界,已不再是一个可以自由选择的问题。一个人固然可以隐居遁世,但若要参与社会生活,就无法回避网络。那么,你是用英语进入,还是用你母语的符号进入?这使得语言正义的问题变得异常尖锐:它不再是一个关于“好与坏”的价值选择,而是一个关乎“生与死”的存亡抉择。这其中的逻辑,与近代中国加入由国际法所规定的主权国家体系有相似之处:在一个已然成型的全球系统面前,选择不参与,往往等同于选择消亡。这才是我们今天讨论语言正义时,所必须面对的根本局面。

若将表音书写的表意转向视作某种对逻各斯中心主义的胜利,那它会产生政治后果吗?显然,很长一段时间里,即便这一转向正在发生,人们依然处于西方建构的世界秩序中。英语主宰着全球的地缘政治和话语秩序,话语的运动不断迫使汉语进入改造之途。在为石静远的《汉字王国》(Kingdom of Characters: The Language Revolution that made China Modern)所写的书评里,您提醒读者注意,统一码标准与冷战时期大多数信息技术标准一样,是由硅谷,而非任何汉字文化圈的国家所决定。在《翻译的事件性》(The Eventfulness of Translation: Temporality, Difference, and Competing Universals)一文结尾,您期待亚非作家会议的遗产,能通过未来潜在的翻译,在时间的长河中延续下去。那么“面向未来哲学的表意想象”(ideographic imagination for future philosophy),会不会成为撬动现实的潜在杠杆?

刘禾:如何看待一项哲学或科学发明的政治后果?如果我们追问马斯特曼,其关于语义网络的研究有何政治意涵,她很可能会回应说,她关心的是哲学问题与技术的可行性问题——即机器能否运作。或许在她看来,所谓的“政治后果”取决于后续一系列不可预知的事件如何展开。她无法预见,像我这样的后辈学者会发掘出她的文章,并确认其对人工智能发展所起到的重要指导作用。俗话说,一码归一码。当我们研究哲学时,我们关注的是其内部的对话、分歧与思想转折,而非要求它产生直接的政治效应。同样,当我们研究国际政治,例如国际法的翻译或条约谈判,我们面对的是另一套截然不同的符号行为与运作规则。将异质的领域简单混为一谈,无助于我们理解任何一方。

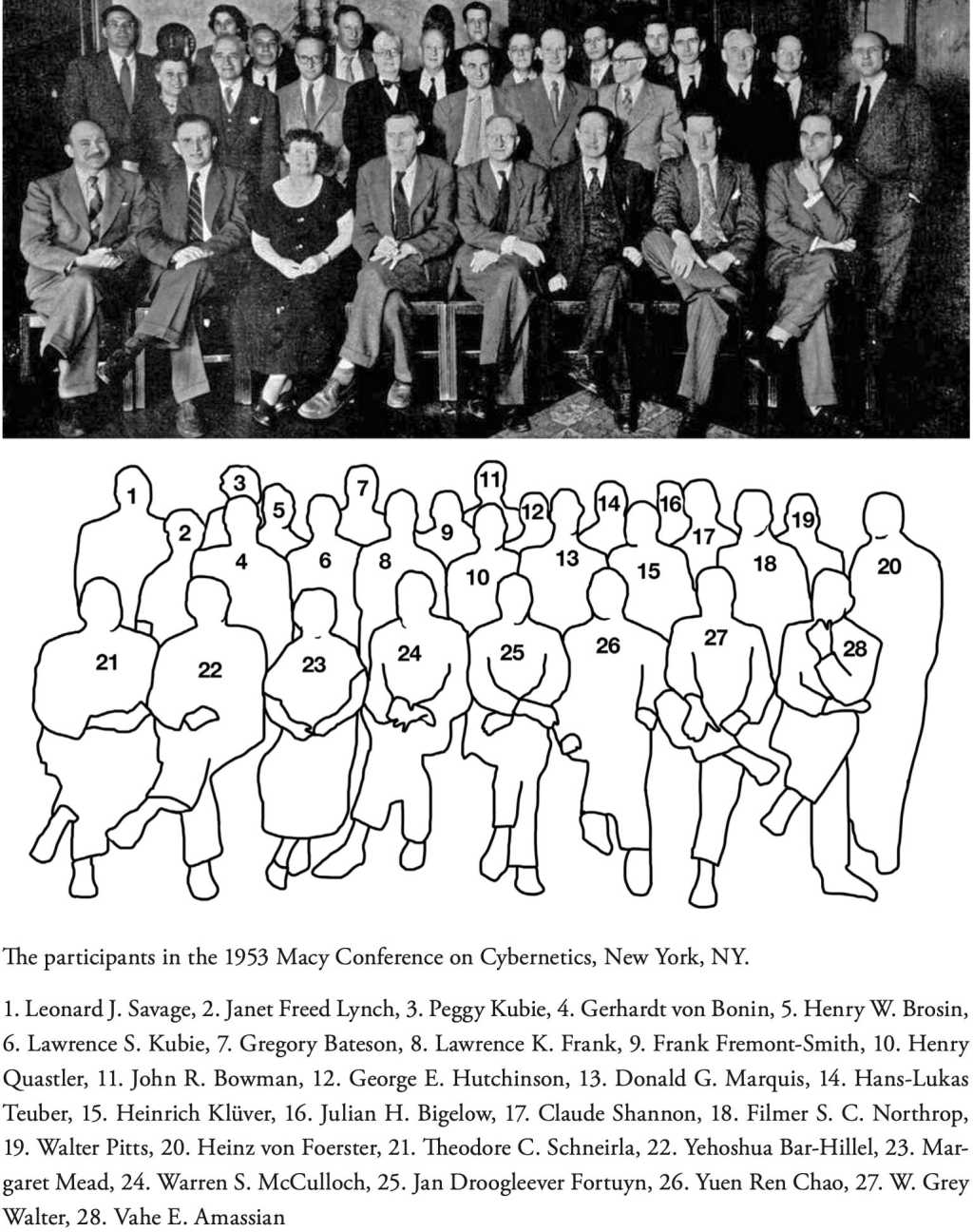

更重要的是,一项发明的后果,尤其是其政治后果,往往是无法预见的。世界在变化中,一个系统由谁始创并不重要,因为其未来的演化路径充满了不确定性。这就像讨论一项科技发明是“好”是“坏”一样困难。诚然,对于像原子弹这样目的性极强的发明,其政治后果相对清晰;但对于计算机的发明,其初衷与对今日造成的深远影响之间,已难建立直接的联系。实际上,当我们追问“政治后果”时,我们往往在预设一种因果关系(causality)。然而,早在控制论的时代,学者们就开始反思这种思维模式。在著名的梅西会议(Macy Conferences)上,他们集中讨论了“循环因果律”(circular causality)与“反馈”(feedback)的概念。在反馈系统中,A作用于B,必然导致B反作用于A,最终使得谁是因、谁是果变得无法分辨。他们关注的正是这种复杂系统内部的互动关系。当我们面对政治、经济、文化交织的复杂现实时,任何单一的因果链条都显得苍白无力。正如维特根斯坦所警示的,当我们谈论“因果”时,我们很可能只是在将自己有限认知内所认可的逻辑关系,强加于事物本身。

1953年在纽约举行的梅西控制论会议的与会者

您近来的写作愈发有打通文学和学术之势:《剑桥的陌生人》融虚构、写实、史叙于一体自不待言,《机器中的维特根斯坦》虽是学术论文,却用了侦探小说的笔法——“谁是玛格丽特·马斯特曼?”维特根斯坦与图灵,同时在您的论文和小说里相遇。像《弗洛伊德机器人》这样的书,尽管也讨论文学文本,但与传统意义上的文学批评、文学理论、文学史都相去甚远。您是在自觉地重新发明文学、重新发明学术写作、重新发明文学研究吗?

刘禾:在写《机器中的维特根斯坦》这篇论文时,我确实融入了某些文学技巧。此番尝试,一方面源于我完成了实验性作品《剑桥的陌生人》(初版名为“六个字母的解法”)之后,有意识地将一些虚构叙事手法引入学术写作的探索,另一方面,则是因为当时马斯特曼研究几乎处于阙如状态。面对一位几乎被遗忘的思想者,必须借助一种“发现式”的写作去重构其思想轮廓。令人欣慰的是,该文发表后,学界有越来越多人开始重新关注马斯特曼。因此对我而言,文学手法的介入并非为了降低阅读门槛。事实上,这篇文章的理论性和阅读挑战性,可能比我任何其他作品都要强。

刘禾2023年出版的《六个字母的解法》更新版——《剑桥的陌生人》

我也并非第一个主张“重新发明文学”的人,最早还是李陀提出来的。我始终强调,当代文学的视野亟需拓宽。如今许多小说,读者仅看几页便能预见其走向,其根源在于经验的局限性——太多作品沉溺于作者身边那一点小小的体验。文学必须加强其“思想性”,这种思想性并非要让文学变得非文学化,而是要求它对世界和历史抱有更深沉的好奇。它意味着文学的疆域必须扩大,不能仅仅局限于个人情感的狭小圈子。因此,我有意识地在虚构创作中引入历史与哲学。新版《剑桥的陌生人》中加入了图灵和维特根斯坦的故事,因为我正好在研究他们。他们不仅是剑桥的风景,更是思想的交锋点,他们的故事不只是人物八卦,更是智识与时代的碰撞。

在文学研究方面,我也致力于揭示文学与科学之间被忽视的联系。克劳德·香农读过乔伊斯的现代主义经典《芬尼根的守灵》,并从中获得信息论的灵感。博弈论的奠基人冯·诺依曼(John von Neumann)与摩根斯特恩(Oskar Morgenstern),着迷于福尔摩斯的演绎推理,并将其视为策略思维的文学范本。更早的,俄国数学家安德烈·马尔可夫(Andrey Markov)为建立“马尔可夫链”这一如今在计算机科学中无处不在的模型,其最初的数据便来自对普希金诗歌《叶甫盖尼·奥涅金》的字母频率分析。这些科学家是如何与文学互动的?他们是如何阅读文本的?这在当下的文学研究中往往被忽略。因此,我的工作就是想将这些被割裂的领域重新连接起来,让文学的疆域变得更宽广。

2024年是福柯去世四十周年。在您的早期研究中,可以清晰看到福柯理论的印迹。您会如何描述他在您思想历程中的作用?

刘禾:福柯很重要,至今我仍在课堂上讲授他的理论。对我来说,他的学说在几个关键方面产生了启发。首先,是他在档案中做哲学的方法。通常,学者进入档案馆是为了爬梳历史文献,以构建一种历史叙事。但福柯的独特之处在于,他进入档案馆是为了做哲学。当年我在伯克利的许多同事都与他有过交往,我虽未曾亲见,但听说他时常待在班克罗夫特图书馆(Bancroft Library)——一个收藏了大量手稿和档案的地方——阅读十六、十七世纪的档案。他像考古学家一样,在看似杂乱的材料碎片中挖掘、评估,并最终获得自己的思想发现,而不是接受一个现成的故事。

其次,福柯一再强调,他所做的并非传统的“思想史”,而是“知识考古学”。我常常要求我的学生深入思考这一区别。后者的核心在于分析话语和话语的历史。福柯认为,我们用以构建知识的语言和概念框架并非永恒,而是在持续的流变之中。理解话语为何在知识考古中占据核心地位,是理解福柯的关键,也是早期启发我的另一个要点。对话语转变的重视,直接催生了我的跨语际实践研究。我发现,当代汉语的书写和表达在很大程度上是由外来语言的句法、词汇和表达方式塑造的。一个明清时代的人很可能无法读懂《上海书评》的任何一篇文章,因为其中充斥着大量跨语际实践创造出的新词汇——我称之为“衍指符号”。这些符号彻底改变了现代汉语书写的版图。因此,在研究现代文学时,对语言本身的知识考古变得至关重要。跨语际实践研究,正是在文学领域内进行的一次知识考古。我在书后附上的词语表,是一个引子,旨在揭示我们语言地图发生的巨大变迁。

刘禾著《跨语际实践》2022年修订译本(宋伟杰译)

然而,我的研究也让我发现了福柯理论的局限性,并由此引出了我的批判性发展。我认为,福柯虽然关注话语内部的转变,但对不同语言接触时产生的认识论冲突关注不足。正是在研究《天津条约》这类档案的过程中,我遇到了一个福柯理论无法直接处理的问题。当条约迫使“夷”与“barbarian”这两个词并置时,我们该如何从哲学上表述这种由权力关系强加的认识论冲突?这便是我提出“衍指符号”概念的契机。关键不在于争论“夷”是否等同于“barbarian”,而在于承认“夷/barbarian”这个符号的诞生。它是一个被条约强行规定的、具有历史性和强制性的语义系列,不容个人选择。我认为,如果福柯的研究能够更细致地关注两种语言之间的认知距离,他或许也能达到相似的结论。

你的反应是什么?

喜欢

0

喜欢

0

不喜欢

0

不喜欢

0

喜爱

0

喜爱

0

有趣

0

有趣

0

愤怒

0

愤怒

0

悲伤

0

悲伤

0

哇

0

哇

0