我们的中国学要有“魂”,区域国别研究才有主心骨

10月13至15日,第二届世界中国学大会在上海举行。这是世界文明交流互鉴的一个平台,也是让世界更好地了解中国、中国更好地了解世界的一个窗口。

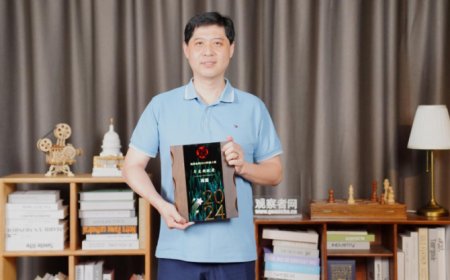

在东方卫视10月13日播出的《这就是中国》节目中,复旦大学中国研究院院长张维为教授与复旦大学中国研究院副院长范勇鹏教授,一起讨论国别研究的意义。

范勇鹏:

第二届世界中国学大会即将在上海举行。复旦大学中国研究院承办其中的一个分论坛。这场大会是世界中国学界的一桩盛事。前年第一次大会期间,习近平总书记发来贺信,指出中国学是历史中国之学,也是当代中国之学,深刻阐明了中国学研究的重要意义,指明了中国学发展的重点和方向。

我今天史要结合中国学,讲两个学科的话题。在中国学繁荣发展的同时,还有另一个学科叫区域国别学。近几年也得到了国家的大力支持。重视这两个学科,是中国发展到现今阶段的一个必然要求;两者在历史逻辑和理论逻辑上,都是密切相关的。

首先我来谈谈主体学和区域国别学,这种体用关系的一些国际经验;就像我们每个人对自己的认识和对他人的认识,是不断反馈、相辅相成的。国家和民族,也是在对外部世界的观察中不断定义自身,同时又借由自我认识产生的观念来认识外部世界。从这个角度讲,一个国家认识自己的这种学问叫主体学,认识别人的学问叫区域国别学。它其实是一体两面,而其中更重要、更主动的一面是主体学。

我要跟大家分享的第一个例子是近代欧洲。欧洲人的自我和对外认知活动,就是一个长期的互动过程。在认识别人的时候逐渐弄清楚我是谁,再由我的眼光来继续认识他人。这个过程经历了三个同心圆阶段。第一个同心圆就是基督教世界,因为欧洲人原来没有很明确的民族和国家的身份意识,大家都是属于基督教共同体。到了近代,他们就开始靠民族主义来界分彼此,比如法国人就要通过认识谁是英国人,来理解什么是法国,德国人要通过认识法国来定义德国。

第二圈就是地中海世界,也可以称之为一神教世界。他们是通过认识伊斯兰世界来定义自身。你是基督徒,你就是我们;你非基督徒,你就是他们。

第三圈是海外殖民扩张,通过认识其他文明,特别是那些发展水平低于西方的美洲、非洲文明来制造一种等级观念,借以定义何为西方;于是,我们就是文明的,他们就是野蛮的。

沿着这三个同心圆的顺序,西方的主体学建构越来越清晰,德国人、法国人,越来越清晰地知道我是什么人。同时,他们的区域国别学知识生产活动也越来越广泛,建立起一整套对世界的认知,包括东方学、人类学,以及更广泛的一整套社会科学等等。

当然西方文明在完成全球扩张的时候,也遇到一些新的挑战。比如它来到中国,发现中国文明高度发达,而且曾在知识、技术和制度上,都启发了欧洲的现代化。所以基于这种等级化的人类学,这些认知范式就不够了。从那时候起一直到今天,贬低中国文明、摧毁中国文化,一直是西方人的一项重要事业。为什么?它有需要,它要靠这样做来不断地自我界定。

再比如同样是产生于欧洲文明的共产主义,它也对西方的这种主体身份和世界认知构成了一个危机。所以西方人既要在反共的基础上重新定义自身的西方性,又要不断地重新建构资本主义的世界知识体系。

我要讲的第二个例子是俄罗斯。俄罗斯跟西欧国家很不一样,因为沙俄是沿着自己的周边向外扩张,吞并了大量领土,所以它的经历就是,“他”不断变成“我”、外不断变成内,这样一种独特现象。因此,俄国人的区域国别认知,不断地变成其自身内部的一种新的边疆认知。持续了一两百年,到苏联解体又开始发生一个相反的过程,一部分“我”又变成“他”,一部分内又变成外,这又迫使其内部区域和外部区域的关系变得更加纠缠不清。

俄罗斯对自己的认知和对外部的认知,其中的交织比欧洲人更密切。它的区域国别学,就是直接从新扩张领土和国内区域研究的这些基础上生长出来的。而它的主体学俄罗斯学,也是同一个过程的产物。

第三个例子是美国。美国的经验就更特殊了。美国早期的对外扩张,和它的主体认知没有太大关系,因为它扩张的都是一些比如印第安地区,和其他国家的一些殖民地。一战后,美国开始面临一个如何认识外部世界,以及如何认识和表达自己的双重挑战。所以美国的区域国别学发展和美国学建立,大体上发生在同一个时期。

首先,二战让美国人迫切地需要了解外部地区和国家,美国政府就动员大学学者来为战争服务。二战后,美苏冷战和美国的全球霸权,又进一步推动以苏东和亚洲为重点的区域国别研究。冷战结束后,这个区域国别学一度沉寂,比如苏联解体,苏联学就突然失去了存在的意义。但很快又发生“9·11”,又引起了美国对区域国别学的重视。

其次,在对外部区域国别的认识发展的同时,美国也极其需要建立起强大的美国学,就是“我究竟是谁”,也是美利坚民族的一个寻根之学。

美国学的发展始于1920到1930年代,1940年代开始奠定基础,到上世纪五六十年代迅猛发展,总体上跟区域国别学是差不多同步的。这种同步发展就反映了它的体和用之间的内在联系。对外战略所驱动的这种区域国别学,离不开一个坚强的主体;而美国学的任务就是,去建构起这个主体性。

爱默生(Ralph Waldo Emerson)

有人把美国学的诞生追溯到思想家爱默生。爱默生早在1837年就说过这样一句话:我们美国人不应该满足于,仅在政治上摆脱英国的统治,在精神上我们也要独立。我们师从他国的长期学徒时代即将结束,不能老是依赖外国常识的残余来获得营养。

这句话非常精彩,恰恰适合说给今天中国的不少人文社会科学学者听。不过爱默生因为这种观点,也被哈佛大学拒之门外长达30多年。相比之下,今天中国有些大学的一些主流学科,对中国主体意识抱有一种消极心态,对要求弘扬中国精神、思想独立的声音采取某种排斥立场。这个历史何其相似。

现在美国学公认的一位先驱是学者帕林顿。帕林顿就明说,我的目的就是要发现美国传统所特有的根本性观念。他也是希望能给美国人提供一种主体性、一种自信。但毫不意外,他所倡导的美国学同样因为跟美国大学里的主流学科体制格格不入,长期受到学院派的排斥。

到了二战后,美国整个人文社会科学领域的工作重心,就是去建构起以美国为主的知识体系。例如,美国学术界为了服务于冷战战略,发明出了很多理论,其中最重要的就叫现代化理论,我们都很熟悉。它从中衍生出了很多,比如政治学的民主化理论、经济学的增长理论等等,都成为美国乃至世界社会科学界的主流范式,到今天依然如此。这些现代化理论,不仅为区域国别研究提供了一个认识框架,还直接服务于美国的对外干预行动,比如对越南战争提供的合法性论证。

现代化理论,不仅使美国拥有了一种自我认知和表达的理论框架,而且它把这个框架外化成一种普遍性的尺度。当然物极必反,1960年代后,随着美国霸权日久,美国的文化开始出现很多新东西,比如多元主义逐渐消解了美国的主体性。到“9·11”后,著名的美国政治学家亨廷顿写了一本书,标题就叫《我们是谁》,反映出美国人又开始失去自我;主体性的问题,又像回旋镖一样又飞到了美国人面前。

我讲了欧洲、俄罗斯、美国,建构主体学和区域国别学的历史,我们从中要吸收什么?首先就是我们的人文社会科学,迫切需要一次大的变革,甚至可以说需要一次大觉醒,需要一次新的思想解放。要从依附状态转向自主状态,要大力构建我们的中国学,从历史中国和当代中国研究中,发现我们的普遍性的理论,并以之来指导我们对世界的认识。

其次要警惕各种多元主义、自由主义的形形色色的所谓新理论、新观念,它们已经把欧洲、美国给带到沟里。我们绝不能再允许这些东西,来消解中华民族认同和中国的社会共识,不允许它们来破坏中国的自主知识体系的建设。

与今天新时代的需求相比,当前的中国学也需要一次大改革大发展。中国的历史经验,和前面我讲的这些欧美国家都不一样,我们是作为一个弱者进入现代世界的。所以中国,从清末、从一开始就没有能够像西方人那样建立起一种自主的强势的主体学中国学。中国学这个概念刚开始就是指外国人做的对中国的研究,这种中国学本质上是中国在外国研究者眼中的一个镜像,然后再在我们眼中的一个再镜像反映。虽然这种研究也非常重要,但这种镜像之镜像,它最大的一个问题就是主体性不足。第一手的观察主体是外国人,然后中国研究者作为二手的主体再对其加以研究,难以从中建构起中国的主体性。

当然还存在很多其他问题。比如,有些研究者,对西方仍然有一种仰视心态。另外还有西方中国学里边有一些陈腐错误,甚至是有意来解构中国主体性的东西,比如美国学者鼓吹的“新清史”,日本学界炮制的“内亚史观”“满蒙史观”等,它们通过海外中国学被引介传播之后,一度也在中国学界成为创新热点而被追捧。

那么相比起美国的美国学、俄罗斯的俄罗斯学,我们中国的中国学,今天仍然缺乏一种自觉而系统化的主体性建构努力。我认识东南亚,我认识中亚,我研究非洲,但缺乏一个主心骨来统领,要么是在理论话语上总跳不出西方的现代化理论、民主化理论、经济增长理论、转型理论、公民社会理论、治理理论、多元化理论等等,自然也难以提出有价值的理论和政策。

那么我们今天要怎么办?我觉得习近平总书记提出的“两个结合”就是最好的指导思想,即马克思主义基本原理,同中国具体实际相结合,同中华优秀传统文化相结合。

中国学既是历史中国之学,又是当代中国之学。我们在海外中国学繁荣发展的基础上,要更多地从中国的主体性出发,来加强我们自己对中国历史和现实的研究,特别是对中国制度、中国道路、中国模式、中国话语的研究,逐渐让中国人的中国学成为主体,让外国人的中国学成为补充。从对中国历史和实践的研究中,提炼出当代性、世界性、普遍性的理论范式,为万世开太平。

如果能做到这一点,那么我们的区域国别学,长期以来积累的大量知识和学问,就有了主心骨;纲举目张,辐辏云集,豁然开朗。这两者的体用结合,会成为中国自主性知识体系的核心支柱。

谢谢大家。

你的反应是什么?

喜欢

0

喜欢

0

不喜欢

0

不喜欢

0

喜爱

0

喜爱

0

有趣

0

有趣

0

愤怒

0

愤怒

0

悲伤

0

悲伤

0

哇

0

哇

0