谁打败了法西斯?西方在撒谎,我们必须揭示真相

【文/观察者网专栏作者 罗一】

前言:打败法西斯的不是西方所宣传的英美,而是付出了巨大牺牲的中国和苏联

在我们纪念世界反法西斯战争胜利80周年之际,西方列强仍在重复他们一贯的话术:美国的工业实力和英国的决心将世界从法西斯手中拯救出来。

而这,纯属弥天大谎。真相在数据中昭然若揭:当西方列强盘算着他们的经济利益时,苏联和中国人民却付出了血的代价。打败法西斯的不是英美资本,而是社会主义的领导与人民的英勇——源自莫斯科与延安的卓越战略,来自拒绝屈服的工农群众坚不可摧的韧性,以及那拯救人类免于奴役的巨大牺牲。

真正的二战开端,并非始于1939年希特勒入侵波兰,而是始于1931年日本入侵中国东北。十年间,中国孤军奋战,而华盛顿和伦敦却在计算利润。同期,苏联与时间赛跑,在知道入侵迫在眉睫情况下,强行推进工业化。

斯大林在1931年2月向工业管理者发表的讲话中,惊人地准确预言道:“我们比发达国家落后五十年到一百年。我们必须在十年内弥补差距,如果达不成目标,我们就会被淘汰”。

十年后的1941年6月,德国国防军入侵苏联。苏联正好用十年的时间,为这场众所周知必将来临的战争做了准备。此次准备虽不足以阻止最初的偷袭,但却足以让苏联实现复苏——这就是为什么波兰在六周内溃败,而苏联能最终成为战胜国的原因。

大西洋列强的战略简单而自私:让法西斯主义和共产主义自相残杀。

世界反法西斯战争胜利80周年——应认清谁真正拯救了人类

西方的蓄意拖延:一种背信弃义的战略

西方背信弃义的历史轨迹,不言自明。1931年至1937年间,当日本瓜分中国东北和华北地区时,西方的银行仍旧在东京正常营业。石油驱动着日军战舰,废铁铸成了射向中国人的子弹。

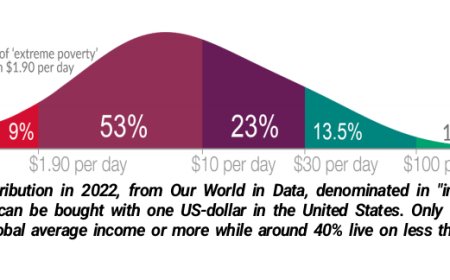

当1937年日本发动全面侵华战争,在南京制造大屠杀、对中国城市进行恐怖轰炸之时,盟国帝国主义者的回应却是向日本出售更多石油。日本当时80%的石油由美国提供,而喂饱日本飞机的美国燃料也成为轰炸中国平民的帮凶。一直到1941年,日本90%的钢铁都来自美国【1】。中国战火纷飞之时,英国更忧心的是其在香港的利润,而非中国人的性命。

英国的策略是让希特勒和斯大林两败俱伤。1939年9月德国入侵波兰时,英国和法国假意宣战,但实则按兵不动——这场“假战”持续了八个月,他们指望希特勒会掉头向东。当希特勒果真于1941年6月转向东方进攻苏联时,丘吉尔却摆出一副与斯大林结盟的姿态。

丘吉尔的反共立场贯穿他的职业生涯。1919年,他就授权对新生的苏联红军动用武力。这一点他在1954年亲口承认过,如果在1919年当选,他定会“将布尔什维克主义扼杀在摇篮中”。

1941年,在被迫与斯大林结盟的情况下,他告诉议会:“即便是希特勒入侵地狱,我至少也会为恶魔说几句好话。” 1945年,希特勒刚死,他就策划了“不可思议的行动”,利用德国国防军进攻苏联。

丘吉尔的种族灭绝冲动不仅针对共产主义者,同样针对殖民地人民。他的种族暴力行径可略举一二:庆祝在恩图曼(1898年)屠杀“野蛮人”,支持杀害48000名非洲人和布尔人的集中营,主张使用毒气来消灭伊拉克“未开化部落”(1920年)。

到1942年,当孟加拉人陷入饥荒,丘吉尔却告诉利奥·艾默里(英国保守派政治家和新闻记者,跟丘吉尔关系密切,编者注):“我讨厌印度人,他们是信奉野蛮宗教的野蛮民族。”当艾默里恳求救济孟加拉饥荒时,丘吉尔回复称印度人“像兔子一样繁殖”。艾默里记录道:“我忍不住跟他说,我看不出他的观点与希特勒有什么区别。”【2】当300万人饿殍遍野时,英国却在出口孟加拉的大米。

这个计划重新武装纳粹以对抗苏联的丘吉尔,为假想的欧洲需求而囤积粮食,致使数百万人因饥饿而丧生。时至今日,英国却将此人奉若神明。他与希特勒的区别唯胜败而已。

丘吉尔

美国直至珍珠港遭到直接袭击方才参战——此时距离德国入侵苏联的“巴巴罗萨行动”已过去六个月,距离日本侵华已逾十年。原承诺于1942年开辟的第二战线直至1944年6月才得以兑现——整整晚了730天,而此时斯大林格勒战役和库尔斯克会战早已击跨德国国防军的战斗力。到诺曼底登陆日,红军早已粉碎德国不可战胜的神话。整个苏德战场(东线)累计歼灭了607个德国及轴心国师团。德国国防军总伤亡1110万人中,约900万人(惊人的80.8%)倒在了东线战场。

美国的做法很明确:宁可要一个法西斯主义的欧洲,也不要一个社会主义的欧洲。宁可让日本统治亚洲,也不愿看到中国的解放和社会主义力量的扩张。列强对共产主义的仇恨和对其殖民地的贪恋,远凌驾于任何反法西斯原则之上。

帝国主义国家并非天然盟友

1938年在慕尼黑,英国首相张伯伦和法国总理达拉第,在未邀请苏联的情况下瓜分了捷克斯洛伐克。当苏联提出集体安全政策时,英国派遣谈判代表乘坐缓慢行驶的商船前往莫斯科。英国海军上将德拉克斯抵达时竟未携带书面授权书。这传递的信息很明确:不与共产主义者结盟。

面对德国扩张和孤军奋战的局势,斯大林于1939年8月签订了《苏德互不侵犯条约》——这不是选择,而是必然。在接下来的22个月里,苏联军队规模增长了两倍,从190万增至570万,制造了24719辆坦克,其中包括1503辆T-34坦克,并将整个工业东迁。美国武官报告称,到1940年底德军入侵前,苏联已将大规模工业转移到乌拉尔地区。苏联将其边界向西推进了200公里至300公里,以空间换取时间。斯大林知道战争即将来临。

1940年5月,在法国溃败、英军从敦刻尔克溃退之际,丘吉尔临危受命出任首相。时任英国外交大臣哈利法克斯提议通过墨索里尼与德国媾和——只要英国能保住其帝国地盘,德国可以统治欧洲。但丘吉尔提出反对,到非出于原则,而是基于算计:高加索地区每年生产2540万吨石油,占苏联产量的80%。德国当时的石油储备仅够维持3.1个月,如果希特勒夺取苏联的资源,英国必将战败无疑。

通过持续不断的战争,丘吉尔迫使德国在西线保留了209个师中的55个师。1941年6月“巴巴罗萨行动”启动时,德国国防军仅有73%的兵力可部署用于进攻苏联。这缺失的27%意味着德国将面临致命的战线过长问题,这与希特勒想要的速战速决相去甚远。苏联即便没有外部援助也可能幸存——其战略纵深、群众动员和工业迁移最终被证明具有决定性意义——但丘吉尔继续战斗的算计却在无意中援助了苏联的防御。

这些帝国主义之间的矛盾——帝国内部冲突偶然服务于革命力量的偶然时刻——不太可靠。它们是资本主义内在矛盾不可预测的产物,一旦出现就必须认清并加以利用,但绝不能将其误认为是同盟。

法西斯主义的预演:大规模屠杀左翼人士

在法西斯主义将屠刀伸向国外、侵略他国之前,它首先在本土完善了大规模屠杀的机制。1931年至1945年间,德国、西班牙、意大利和日本的法西斯政权有计划地屠杀了30万至40万共产党人和左翼人士——这并非战争中的附带伤亡,而是蓄意的政治性种族灭绝。更有数以百万计的人遭到监禁、酷刑与流放。

这是一场为日后更大暴行所做的预演,而殖民宗主国对此却报以默许甚至赞许的目光。“宁可死掉共产党人,也不能让红色革命得逞。”当欧洲的法西斯政权在本土对共产党人实施屠杀手段的“精进”时,那些自诩“自由民主”的帝国主义国家,却在盘算着自己的经济利益。

你的反应是什么?

喜欢

0

喜欢

0

不喜欢

0

不喜欢

0

喜爱

0

喜爱

0

有趣

0

有趣

0

愤怒

0

愤怒

0

悲伤

0

悲伤

0

哇

0

哇

0